岩国市本郷町の蝶類(2019年)

■はじめに

岩国市本郷町は,同錦町,美川町に広がる県内でも有数の昆虫の生息地西中国山地,羅漢高原などから南側に続く高原地域であり,その生息状況については興味があるところである.当地周辺の蝶類については,羅漢高原一帯の蝶類(稲田,2018),岩国市美川町の蝶類(稲田,2019),錦川中流域の蝶類(後藤・五味,2015)などがあるが,本郷町については,特にまとまった報告は無い.

■本郷町の概況

岩国市本郷町は,岩国市北部のいわゆる山代地域の中心部で,ほとんどが標高200m以上の高原地域である.北部に位置する羅漢山(標高1,109m),法華山(標高962m)などの西中国産地から注ぐ本郷川,本谷川そのほかの支流が深い谷をつくって流れ,その周辺に集落や農耕地が形成されている.

小中学校,支所,警察署,郵便局,医療施設,図書館などが集まる本郷地区(図-1)及び南部美川町に隣接する波野地区は比較的平地が多く集落が集まり,その北部,成君寺山(673m)の麓にあたる宇塚地区,その北部錦町に隣接する本谷地区,同西部西黒沢地区は,山岳地帯で,民家はわずかに点在する程度で,廃屋も目につく.

当地は,1950年当時には人口4,000人弱という時期もあったが,高齢化が進み,現在は,約800人となっている.西黒沢地区では,農耕地で作業する人を時々見かけることがあったが,数年前から住む人はいなくなったということである.

図-1 成君寺山と本郷町中心地

山代地方は,1556年,毛利氏が,山口大内氏を攻撃する際の進撃ルートとなり,成君寺山は,大内氏が立てこもり徹底抗戦した場所と伝えられている.成君寺山は,南面が極めて急峻で,毛利軍は,当初苦戦したということだが,その南側8合目付近(673m)には,500年の歴史を持つとされる山代最古の名刹,臨済宗南禅寺派の成君寺がある.本尊は地蔵菩薩と千手観音菩薩だが,昭和初期に何れも火災で焼失し,現在は仮本堂が建っている(図-2).また境内には,1608年,課税制度に反対して起こったとされる山代慶長一揆で,斬首された十一の庄屋の頌徳碑首塚がある.

本郷町には,日本で唯一,和紙の原料である楮(コウゾ)の神様を祀った楮祖(ちょそ)神社がある(図-3).約450年前本郷地区に楮の栽培から和紙の作り方を広め,「山代紙」の礎を築いた中内右馬之丞に感謝し,その霊を祀ったのが始まりという.また,楮関連として,その後1628年,その増産を祈り,各家の菩提を弔う念仏寺として建立したのが起源とされている国穏寺がある(図-4).

和紙原料の楮は,その後ミツマタに代わり,一時,盛んに栽培されたが,洋紙の普及による需要の減少などもあり,現在ではほとんど栽培されていない.

また,本郷町では,明治期に水路が整備され,以来,平地での稲作が盛んに行われ,主要産業となっている.また近年,新日本製薬(株)研究所が設置され,地域の田畑を利用して薬用植物の栽培が行なわれており,漢方薬の原料となるカンゾウの栽培に成功し,事業化を目指しているとの報道もある.

図-2 成君寺 図-3 楮祖神社 図-4 国穏寺

当地は,宅地及びわずかな耕作地を除き,藪化した休耕地も目立つが,そのほかは,ほとんどが山岳地帯である.山地には,スギ,ヒノキの植林地も各所に見られるが,羅漢山,法華山の豊かな樹林帯が広がっており,スダジイ,コジイ,タブ、クスノキ,クロキ,アラカシ,ウラジロガシ,アカガシ,シラカシ,ツクバネガシ,シブリカガシ,サカキなどの常緑広葉樹,トチノキ,ミズナラ,クヌギ,アベマキ,コナラ,エノキ,ホウノキ,ネム,アカメガシワ,センダン,ヤマザクラ,カラスザンショウ,トネリコ,アワブキなどの落葉樹,ヤマザンショウ,クサギ,コクサギ,マンサク,ウツギ,アセビ,リョウブ,コバノミツバツツジ,クロウメモドキ,シャクナゲなどの低木林やマアザミ,オカトラノオ,イラクサ,コアカソなどの山野草などが自生している.

■調査結果

今回の本郷町の調査で確認した蝶類は,5科73種類となる.その科別の内訳は,アゲハチョウ科11種,シロチョウ科6種,シジミチョウ科13種,タテハチョウ科33種,セセリチョウ科10種である.

アゲハチョウ科については,11種を確認した.ウスバアゲハについては,本郷町では,筆者が2018年に本谷地区で初めて確認し報告したが(稲田,2019),今回の調査で更に3箇所で確認でき,かなり広く分布していると思われる.そのほか予想される種はほとんど確認したが,ジャコウアゲハが1頭のみの確認と少なかったのに対し,オナガアゲハは周辺他地区に比較し多くの個体を見ることができた.

シロチョウ科については,6種を確認した.ツマグロキチョウについては,過去に,後藤(2001)の報告もあり,10月に入ってから重点的に調査した結果,2箇所で確認できた。

シジミチョウ科では,13種を確認した.山地性のシジミチョウとしては,アカシジミ1♂を確認できただけで,当然いると思われるミズイロオナガシジミ,オオミドリシジミそのほかのミドリシジミ類は今回の調査では確認できなかった.調査できる場所が限られていることもあり,またこれらの発生時期,天候その他の事情で調査不足となったことも否めず,再調査の必要はある.10月に入り,南方系のムラサキツバメ,ウラナミシジミを確認でき,そのほか,ほぼ予想される種を見ることができた.

タテハチョウ科については33種を確認した.ウラギンヒョウモン,オオウラギンスジヒョウモンなどのほか,周辺各地では見ることの少ないクモガタヒョウモンを複数箇所で比較的多く見ることができた.スミナガシは,生息していると思われるが見ることはできなかった.特筆すべきは,本郷地区初記録となるジャノメチョウ亜科のオオヒカゲとクロヒカゲモドキの発見で,これらについては別途報告している(稲田,2020a;2020b)

セセリチョウ科については10種を確認した.スジグロチャバネセセリは,本郷町初記録となり,別途報告している(稲田,2020c).クロセセリについては,後藤(2000)の記録があり,注意して調査したが、成虫を見ることはできなかった.喰害痕のあるミョウガは確認しており,生息している可能性はあるが,今回の調査結果には含めていない.

アゲハチョウ科

・ウスバアゲハ・ジャコウアゲハ・アオスジアゲハ・ナミアゲハ・キアゲハ・ナガサキアゲハ・モンキアゲハ・クロアゲハ・オナガアゲハ・カラスアゲハ・ミヤマカラスアゲハ

シロチョウ科

・ツマキチョウ・モンシロチョウ・スジグロシロチョウ・ツマグロキチョウ・キタキチョウ・モンキチョウ

シジミチョウ科

・ウラギンシジミ・ゴイシシジミ・ムラサキシジミ・ムラサキツバメ・アカシジミ・コツバメ・トラフシジミ・ベニシジミ・ヤマトシジミ・ツバメシジミ・サツマシジミ・ルリシジミ・ウラナミシジミ

タテハチョウ科

・テングチョウ・サカハチチョウ・ヒメアカタテハ・アカタテハ・キタテハ・ヒオドシチョウ・ルリタテハ・イシガケチョウ・オオウラギンスジヒョウモン・クモガタヒョウモン・メスグロヒョウモン・ミドリヒョウモン・ウラギンヒョウモン・ツマグロヒョウモン・ミスジチョウ・コミスジ・イチオンジチョウ・アサマイチモンジ・ゴマダラチョウ・コムラサキ・ヒメウラナミジャノメ・コジャノメ・ヒメジャノメ・オオヒカゲ・ジャノメチョウ・クロコノマチョウ・クロヒカゲ・ヒカゲチョウ・クロヒカゲモドキ・ヒメキマダラヒカゲ・サトキマダラヒカゲ・ヤマキマダラヒカゲ・アサギマダラ

セセリチョウ科

・ダイミョウセセリ・ミヤマセセリ・ホソバセセリ・コチャバネセセリ・スジグロチャバネセセリ・ヒメキマダラセセリ・キマダラセセリ・オオチャバネセセリ・チャバネセセリ・イチモンジセセリ

■引用・参考文献

後藤和夫,2000.クロセセリ山口県下全域に分布.蝶研フィールド,(164):12-13.

後藤和夫,2001.ツマグロキチョウを求めて10,000㎞.山口県の自然,(61):29-32.

後藤和夫・五味 清,2015.錦川中流域の蝶類.山口のむし,(14):35-49.

稲田博夫,2018.羅漢高原一帯の蝶類.山口のむし,(17):13-20.

稲田博夫,2019a.岩国市美川町の蝶類.山口のむし,(18):10-18.

稲田博夫,2019b.岩国市本郷町でウスバアゲハを確認.山口のむし,(18):50.

稲田博夫,2020a.岩国市本郷町でクロヒカゲモドキを確認.山口のむし,(19),xx.

稲田博夫,2020b.岩国市本郷町でオオヒカゲを確認.山口のむし,(19),xx.

稲田博夫,2020c.岩国市本郷町でスジグロチャバネセセリを確認.山口のむし,(19),xx.

岩国市の自然改定編集委員会,2011,岩国市の自然.293pp.岩国市科学センター.

山口県環境生活部自然保護課(編),2019.レッドデータブックやまぐち2019.986pp.,山口県.

山口県立山口博物館(編),1988.山口県の昆虫.197pp.山口.

岩国市美川町の蝶類(2018年)

■はじめに

岩国市美川町は,同錦町,本郷町に広がる県内でも有数の昆虫の生息地西中国山地,羅漢高原などから南側に続く高原地域であり,その生息状況については興味があるところである.当地周辺の蝶類については,まとまったものとして美和町の昆虫相(三好1975,1976a,1976b),錦川中流域の蝶類(後藤・五味,2015),羅漢高原一帯の蝶類(稲田,2018)などが,また,美川町については,クロコノマチョウ(後藤,2000a),クロセセリ(後藤200b),ツマグロキチョウ(後藤,2001)などの個別の採集記録があるくらいで,特にまとまった報告は無い.

■美川町の概況

岩国市美川町は,岩国市北部のいわゆる山代地域に属しており,その中を錦川及びその支流が深い谷をつくって流れている,約6割が標高200m以上の高原地域である.

集落や農耕地は,わずかに錦川の本支流に沿う狭小な山懐や,見上げるような高台ないしは山地の斜面を開いて点在しているだけで,山林が総面積の9割以上を占めている.。

かつて当地は鉱山の町として盛え,1960年当時には人口も約9000人という時期があったが,鉱山の閉山もあり,その後人口流出が止まらず,2000年代に入り2000人以下まで急激に減少し推移している.

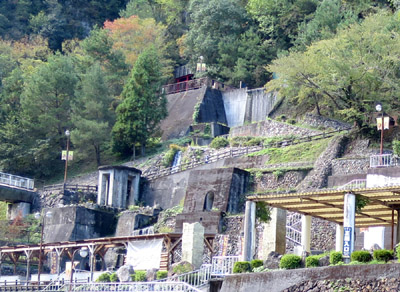

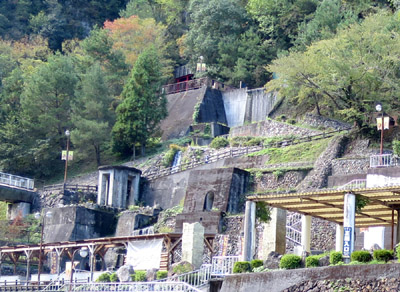

美川町の西部の錦川支流生見川には,洪水調節・河川維持用水・工業用水・発電を目的として1984年に建設された生見川ダムがある.堤高90m,堤頂長215mの重力式コンクリートダムで,ダム湖の山代湖は隣接する美和町,本郷町にまたがっている(図-1,2).

図-1,2 生見川ダム(ダム湖の山代湖)

根笠には,鉱山跡地を活用して1996年にレジャー施設「美川ムーバレー」が開設され,洞窟を探検するアトラクションなどで広く観光客を集めている.

またその近く,支流の上流には,岩屋山護聖寺があり,その奥の洞穴には,弘法大師作と言われる岩屋観音が祀られている.これは元々木造だったものが,長い年月の間に鍾乳の点滴に包み込まれ,今では石仏に変化しているというもので,学術的にも珍しく,天然記念物に指定されている.(図-3)

図-3 岩屋観音

また,ここに隣接して,巨大水車「でかまるくん」がある.1990年に当時の玖珂郡美川町で,ふるさと創生事業として、特産の杉でつくられたもので,直径は12m強あり、完成当時は日本一の大きさであった.その後、2010年にリニューアルされ,参道を上ると目に飛び込む様に現れ,見る者を圧倒する(図-4,5).

この根笠一帯は,観光スポットとして,休日などには,家族連れなど,訪れる人も多い.

図-4 ムーバレー 図-5 でかまるくん

美川町中央部を流れる錦川に沿って,錦川鉄道(錦川清流線)が通っている.前身は,旧国鉄岩日線で,1963年に岩国・錦町間で開通し,当時は河山鉱山の積み出しなどでずいぶんと賑わったようである.その後,鉱山も閉鎖され,利用客が少なくなったこともあり,1984年には第2次特定地方交通線として廃止対象路線となったが,1987年,第3セクターの錦川鉄道として再出発したものである.列車は,沿線の自然をテーマにペインティングがされており,のんびり走るその列車からは四季折々の車窓を楽しむことができ,また,時節に応じた乗車企画などもあり,観光乗車する人も多い(図-6,7).

図-6,7 錦川清流線

美川町は,山林が多く,植物相はかなり豊富であると予想される.スダジイ,コジイ,タブ、クスノキ,アラカシ,ウラジロガシ,シラカシ,ツクバネガシ,シブリカガシなどの常緑樹,クヌギ,コナラ,エノキ,ネム,アカメガシワ,クリ,ケヤキ,ヤマザクラ,カラスザンショウなどの落葉樹,ウツギ,ツツジ,アセビ,リョウブなどの低木林,シダ類,スゲ類,アザミ,オカトラノオ,イラクサ,コアカソなどの山野草などが自生しているが,立ち入ることのできるところはかなりの部分スギ,ヒノキなどが植林されており,山林の約1/4が人工林である.

■調査結果

今回の調査で確認した蝶類は,5科61種類となる.その科別の内訳は,アゲハチョウ科10種,シロチョウ科6種,シジミチョウ科12種,タテハチョウ科24種,セセリチョウ科9種である.

アゲハチョウ科については,10種を確認した.ウスバアゲハが本郷町まで分布しており(稲田,2019),期待したが確認できなかった.そのほかはほぼ予想される種である.

シロチョウ科については,6種を確認した.ツマグロキチョウが,11月に入ってから3日にわたり重点調査した結果,根笠の林道脇で確認できた.そのほかは予想される種であった.

シジミチョウ科では,山地性のゼフィルスは当然生息していると思われるが,調査できる範囲が限られていることもあり,今回の調査では1種も確認できなかった.2005年に本会後藤和夫氏が生見川ダム畔でオオミドリシジミを確認しておられるのでデータとして加え,合わせて12種となった.

タテハチョウ科については24種を確認した.ウラギンヒョウモン,オオウラギンスジヒョウモンなどの大型のヒョウモンチョウは,発生時期には見ることができなかったが,10月に入ってから民家近くの花に訪れた夏眠明けの個体を確認することができた.

セセリチョウ科については,9種を確認した.ホソバセセリなど生息していると思われるが今回の調査では確認できなかっ

2018年は,冬季の記録的な異常低温,夏季の猛暑などが影響したと思われるが,ほとんどの種が,個体数が少なく,本来多数いると思われる種でも,1年を通じて,1個体から数個体しか見ることができなかった種が多くあった.また,7月の豪雨では,美川町の中央部を通る国道187号やその支線,農道などの一部が土砂崩れで不通となり,調査活動もかなり制限を受けたこともあり,今回の調査で,美川町の全容を掴めたとは言えず,引き続き今後も調査を継続していく必要がある.

アゲハチョウ科

・ジャコウアゲハ・アオスジアゲハ・ナミアゲハ・キアゲハ・ナガサキアゲハ・モンキアゲハ・クロアゲハ・オナガアゲハ・カラスアゲハ・ミヤマカラスアゲハ

シロチョウ科

・ツマキチョウ・モンシロチョウ・スジグロシロチョウ・ツマグロキチョウ・キタキチョウ・モンキチョウ

シジミチョウ科

・ウラギンシジミ・ゴイシシジミ・ムラサキシジミ・ムラサキツバメ・オオミドリシジミ・コツバメ・トラフシジミ・ベニシジミ・ヤマトシジミ・ツバメシジミ・サツマシジミ・ルリシジミ

タテハチョウ科

・テングチョウ・サカハチチョウ・ヒメアカタテハ・アカタテハ・キタテハ・ヒオドシチョウ・ルリタテハ・イシガケチョウ・オオウラギンスジヒョウモン・メスグロヒョウモン・ミドリヒョウモン・ウラギンヒョウモン・ツマグロヒョウモン・コミスジ・イチオンジチョウ・アサマイチモンジ・ゴマダラチョウ・ヒメウラナミジャノメ・ヒメジャノメ・クロコノマチョウ・クロヒカゲ・ヒカゲチョウ・サトキマダラヒカゲ・アサギマダラ

セセリチョウ科

・ダイミョウセセリ・ミヤマセセリ・コチャバネセセリ・ヒメキマダラセセリ・キマダラセセリ・クロセセリ・オオチャバネセセリ・チャバネセセリ・イチモンジセセリ

■引用・参考文献

朝日新聞山口支局(編),1991.山口県の自然100選.235pp.,久本三多.

後藤和夫,2000a.山口県下で確認したクロコノマチョウ.ちょうしゅう,(12):1-5.

後藤和夫,2000b.クロセセリ山口県下全域に分布.蝶研フィールド,(164):12-13.

後藤和夫,2001.ツマグロキチョウを求めて10,000㎞.山口県の自然,(61):29-32.

後藤和夫・五味 清,2015.錦川中流域の蝶類.山口のむし,(14):35-49.

稲田博夫,2018.羅漢高原一帯の蝶類.山口のむし,(17):13-20.

稲田博夫,2019.岩国市本郷町でウスバアゲハを確認.山口のむし,(18):50.

岩国市の自然改定編集委員会,2011,岩国市の自然.293pp.,岩国市科学センター.

岩国市史編纂委員会(編),2009.岩国市史通史編Ⅰ自然・原始・古代・中世.749pp.,岩国市.

美川町,1969.美川町史.637pp.,美川町.

美川町史編集委員会(編),1991.続・美川町史.282pp.,美川町.

三好和雄,1975.美和町の昆虫相について(その一).山口県の自然,(33):22-35.

三好和雄,1976a.美和町の昆虫相について(その二).山口県の自然,(34):22-33.

三好和雄,1976b.美和町の昆虫相について(その三).山口県の自然,(35):27-45.

岩国市羅漢高原一帯の蝶類(2017年)

■はじめに

羅漢高原は,標高800m以上の高地に広がる県内唯一の高原である.かつては,草原は湿原性に富み,特有の山野草などの植物を育み,その植物に依存する昆虫類も多様で,ギンイチモンジセセリ,ホシチャバネセセリ,コキマダラセセリ,ヒメシジミほか多くの稀少種が生息していた(三好和雄,1976).当時の蝶類の概要をまとめたものとして,山口県の昆虫(1988)に,当地も含めた山口県の全昆虫の目録がある.その後,蝶類については,後藤和夫氏が1999年に調査した報告(後藤,2000b)ほか,クロミドリシジミやアカシジミ,クロヒカゲモドキの記録がある(後藤,2000a;2001a;2001b).また絶滅種としてヒメヒカゲがあるが,当時のデータについては山口県の蝶類目録(2014)として,後藤(2015)で記載されている.これら稀少種は山口県の昆虫類レッドリスト2011としてまとめられている.

■羅漢高原の概況

羅漢高原は,岩国市錦町,本郷町,美和町にまたがり,羅漢山(1109m)と法華山(962m)の裾野の間に広がる高原で,羅漢山県立自然公園に指定されている.

山頂からは,中国山地の山々,瀬戸内海の島々が一望できる羅漢山,希少な植物がみられる湿地植物群落のあるなだらかな草原(標高約700m)などの豊かな自然を求めて,岩国市街地や広島市にも近いため,休日になると訪れる人も多い.近くにはオートキャンプ場,テニスコート,宿泊施設もそなえられている.

図-1 法華山側に広がる草原

1980年代,当地に大すべり台その他の遊戯施設がつくられるなど一大公園として手が加えられ,湿原なども埋められたりしたことがあり,これが草原性の蝶類が急激に減少した原因の一つとも考えられている.今では,これらの施設は一部廃止されたが,わずかに残っている湿原も,乾燥気味で雑草も生い茂り荒廃が進んでいる.

当地へは,山口県側からは,錦町宇佐郷及び本郷町本谷から,また,広島県側からは,県境の生山峠(標高831m)を経由し車でアクセスできる.

錦町宇佐郷から高原に至る県道59号線沿い,錦町大原中腹部には民家,耕作地が点在しているが,そのほかは,混交二次林で,植林されたスギ,ヒノキ,シラカバのほか,スダジイ,コジイ,タブノキ,クロキ,アラカシ,ウラジロガシ,シラカシ,ツクバネガシ,サカキなどの常緑広葉樹,ハリギリ,ミズナラ,クヌギ,アベマキ,コナラ,クリ,エノキ,ホウノキ,ネム,アカメガシワ,センダン,キリ,ヤマザクラ,カラスザンショウ,トネリコ,アワブキのほか,植林したと思えるイヌブナなどの落葉樹,ヤマザンショウ,クサギ,コクサギ,マンサク,ウツギ,アセビ,リョウブ,コバノミツバツツジ,ドウダンツツジ,クロウメモドキ,シャクナゲ,ミツマタ,アオキなどの低木林やマアザミ,オカトラノオ,イラクサ,コアカソなどの山野草などが自生している.

■調査結果

2017年6月に羅漢高原を訪れた際,草原の一部が掘り起こされ,地肌がむき出しになった所もあり環境改変には驚いた.希少昆虫の発生地となっている場所も含まれており,今年の発生は望めないかも,との思いもよぎった.すぐに,この作業の関係者との話し合いの場を設け事情を説明し,少なくとも発生場所と思われるエリアについては,作業を中断することになった.梅雨時期を過ぎて夏場に入り草も生え,地肌は見えなくなるほどに復元したが,その後の経緯については,下記の対象種のところで個別にふれたい.

今回の羅漢高原一帯の調査で確認した蝶類は,5科66種類となる.その科別の内訳は,アゲハチョウ科11種,シロチョウ科5種,シジミチョウ科10種,タテハチョウ科29種,セセリチョウ科11種である.

アゲハチョウ科については,11種を確認した.ウスバアゲハは,錦町宇佐地区が大発生地で,宇佐郷地区でも低地では結構見ることができていたが,羅漢高原周辺ではこれまで記録がなく,初記録となる.今回の調査では,大原の民家周辺及びいこいの広場周辺で確認でき,かなり広い範囲に分布していると思われる.本郷側では,確認できなかったが,今後分布がこの地域にも拡大していく可能性は大きい.

シロチョウ科については,予想される内の5種を確認したにとどまった.

シジミチョウ科では,10種を確認した.山地性のゼフィルスは当然生息していると思われるが,過去に採集例があるクロミドリシジミ(後藤,2000a),アカシジミ(後藤,2001a),ウラキンシジミ(後藤,2015)ほかミズイロオナガシジミ,オオミドリシジミなども,今回の調査ではいずれも確認できなかった.この種の発生時期の天候やそのほかの事情で調査不足となったこともあり,再調査の必要は残されている.ヒメシジミは,当地が県内では唯一の生息地として知られており,少し古くなったが最後の記録は2007年である(参考データ).以後,発生時期には毎年のように調べたが確認できず,この調査でも発見できなかった.2007年に確認した場所は,オオヒカゲの発生場所に近い草地で今回整地されてしまった所と湿地植物群落のある所の2箇所であったが,湿地植物群落地も,現在はほとんど手つかずで,雑木も生え,かなり荒れた状態になっており,両地点とも発生は極めて厳しい状況となっている.

タテハチョウ科については29種を確認した.ウラギンヒョウモン,オオウラギンスジヒョウモンなどは,草原だけでなく,今回調査したほぼ全域で確認した.ただ前述の作業などの影響もあってか,草原には,草花が少なく,かつてはよく見かけたアザミやオカトラノオに群れて吸蜜しているような個体はほとんどなく,一抹の寂しさを感じた.前述の作業で,最も影響があったと思われるのがオオヒカゲである.錦町では寂地峡や浦石峡などで僅かな記録があるが(安冨,2007;稲田・五味,2014),当地では2015年に多くの成虫や蛹を確認し,その発生地を特定していた(後藤,2016).まさにその場所が今回の作業で壊滅的な状態になっていた.6月の視察時には,発生はむつかしいのではと思われたが,7月に少ないながら成虫を視認できた.ただ,発生,産卵時期にこのような状態であったので,楽観はできず今後の推移を見守る必要がある.また,過去に記録があったクロヒカゲモドキ(後藤,2001b)についても,この発生時期に何回か訪れ調査したが未確認となった.

セセリチョウ科については11種を確認した.羅漢高原は,かつては高原,草原性の蝶の宝庫であり,特にセセリチョウについては,多くの種が紹介されているが(後藤,2000b),コキマダラセセリやヘリグロチャバネセセリについては,その後の確認例はなく,今回の調査でも同じであった.スジグロチャバネセセリは2015年には,複数の場所で発生していたが(後藤,2016a),その内の一つが整地されて,ほかの場所で僅か1頭の確認に留まった.

アゲハチョウ科

・ウスバアゲハ・ジャコウアゲハ・アオスジアゲハ・ナミアゲハ・キアゲハ・ナガサキアゲハ・モンキアゲハ・クロアゲハ・オナガアゲハ・カラスアゲハ・ミヤマカラスアゲハ

シロチョウ科

・ツマキチョウ・モンシロチョウ・スジグロシロチョウ・キタキチョウ・モンキチョウ

シジミチョウ科

・ウラギンシジミ・ゴイシシジミ・ムラサキシジミ・コツバメ・トラフシジミ・ベニシジミ・ヤマトシジミ・ツバメシジミ・サツマシジミ・ルリシジミ

タテハチョウ科

・テングチョウ・サカハチチョウ・ヒメアカタテハ・アカタテハ・キタテハ・ヒオドシチョウ・ルリタテハ・イシガケチョウ・オオウラギンスジヒョウモン・メスグロヒョウモン・ミドリヒョウモン・ウラギンヒョウモン・ツマグロヒョウモン・スミナガシ・ミスジチョウ・コミスジ・イチオンジチョウ・アサマイチモンジ・ゴマダラチョウ・ヒメウラナミジャノメ・ヒメジャノメ・オオヒカゲ・ジャノメチョウ・クロコノマチョウ・クロヒカゲ・ヒカゲチョウ・ヒメキマダラヒカゲ・ヤマキマダラヒカゲ・アサギマダラ

セセリチョウ科

・アオバセセリ・ダイミョウセセリ・ミヤマセセリ・ホソバセセリ・コチャバネセセリ・スジグロチャバネセセリ・ヒメキマダラセセリ・キマダラセセリ・オオチャバネセセリ・チャバネセセリ・イチモンジセセリ

■引用・参考文献

後藤和夫,2000a.錦町に於けるクロミドリシジミ追加報告.北九州の昆蟲,47(1):40.

後藤和夫,2000b.羅漢高原の蝶に想う.北九州の昆蟲,47(2):115-120.

後藤和夫,2001a.山口県下のアカシジミについて.蝶研フィールド,(176):16-17.

後藤和夫,2001b.山口県下のクロヒカゲモドキ.わたしたちの自然史,(75):22-23.

後藤和夫,2015.山口県の蝶類目録(2014).山口のむし,(14):1-4.

後藤和夫,2016a.山口県のオオヒカゲの生態と既産地の動向.山口のむし,(15):73-77.

後藤和夫,2016b.2015年度の調査から県内で注目される蝶類について.山口のむし,(15):87-89.

稲田博夫,2014.オオヒカゲを岩国市羅漢高原で採集.山口のむし,(13),60.

稲田博夫・五味 清,2014.岩国市寂地山系浦石峡の蝶類.山口のむし,(13):51-58.

岩国市の自然改定編集委員会,2011,岩国市の自然.293pp.,岩国市科学センター.

三好和雄,1976.美和町の昆虫相(2)(3).山口県の自然,(34):34-35.

山口県和木町の蝶類(2017年)

■はじめに

玖珂郡和木町は,岩国市と広島県大竹市に挟まれた山口県東端の町である.筆者は,当地区に隣接する岩国市街地の蝶類について,岩国市城山一帯の蝶類(稲田,2016),岩国市弥栄ダム周辺の蝶類(稲田,2017)などで報告しているが当地区の蝶類については,筆者らが2016年に,ホシミスジを確認し,本誌に報告した(稲田・廣中,2017)以外に,ほとんどデータが見あたらない.

■和木町の概況

和木町は,北側は,山口県と広島県の県境を流れる小瀬川の南河口に面し,ほかの三方は,東側の1部が瀬戸内海に面している以外ほとんどが岩国市に囲まれている県下最小(面積10.56㎢)の町である.

東側は,岩国から大竹に跨る石油化学コンビナートの一角を占め,三井化学,JXTGエネルギー(旧興亜化学)などの工場があり,町は,そこから入る税収でうるおい,全国でも有数の豊かな町として知られている.

当地は,岩国市街地との境界にある岩国山(標高278m)から東北に延びる裾野にあたり,約5割が山林である.その東部丘陵部には,石油化学工場などの万一の災害に備える避難所づくり構想が発端となり作られた蜂ヶ峯総合公園があり,バラ園,ミニSLの運転,キャンプ場,テニスコートなどのスポーツ施設,観覧車などが設置され,町民憩いの場となっている.また,1995年には隣接地に,ゴルフ場がオープンし,この一帯は,和木町の一大レジャーランドとなっており,休日などは家族づれ,ゴルフ客などで賑わっている(図-1).

図-1 鉢ヶ峰総合公園

和木町は,瀬田地区と関ケ浜地区からなり,平地から丘陵部にかけ民家が広がっているが,その割合は和木町の約2割でそのほか農耕地はわずか数%に過ぎない.

西南部から中央部にかけて広がる山林地帯には,植林されたスギ,ヒノキや竹林が目立つが,そのほかは,混交林で,スダジイ,コジイ,アラカシ,シブリカガシ,クヌギ,コナラ,アカメガシワ,ヤマザクラ,カラスザンショウ,ヤシャブシ,ウツギ,アセビ,コバノミツバツツジ,ノアザミ,オカトラノオ,イラクサ,コアカソ,ススキなどが自生している.また和木町には,古くからヤマモモが自生しており,和木町の町木とされている.

■調査結果

今回の和木町の調査で確認した蝶類は,5科56種類となる.その科別の内訳は,アゲハチョウ科7種,シロチョウ科5種,シジミチョウ科12種,タテハチョウ科24種,セセリチョウ科8種である.

アゲハチョウ科については,7種を確認した.ジャコウアゲハ,カラスアゲハ,オナガアゲハは隣接する岩国市街地で確認されているが今回は確認できなかった.

シロチョウ科については,予想される内の5種を確認した.

シジミチョウ科では,予想される内の12種を確認した.アカシジミは,隣接する岩国市街地では確認しているが(稲田,2016)、確認できなかった.トラフシジミを3月26日に確認したが,これは県内では最も早い確認例となり別途報告している(稲田,2018).

タハテハチョウ科は,24種を確認できた.2016年に初めて確認したホシミスジは(稲田・廣中,2017),今回の調査でも多くの個体を確認でき,安泰のようである.ヒオドシチョウは,岩国山の岩国市側では確認しており生息の可能性は高いと思われるが今回の調査では確認できなかった.

セセリチョウ科は,過去に採集例があるクロセセリ(後藤,2000)ほか,8種を確認した.コチャバネセセリは,当然生息していると思われが,2017年度は,隣接する岩国市街地でも確認できておらず,少なかった年と思われる.ミヤマセセリは,岩国山山頂付近岩国市側で確認しているが,和木町側では確認できなかった.

アゲハチョウ科

・アオスジアゲハ・ナミアゲハ・キアゲハ・ナガサキアゲハ・モンキアゲハ・クロアゲハ・ミヤマカラスアゲハ

シロチョウ科

・ツマキチョウ・モンシロチョウ・スジグロシロチョウ・キタキチョウ・モンキチョウ

シジミチョウ科

・ウラギンシジミ・ゴイシシジミ・ムラサキシジミ・ムラサキツバメ・コツバメ・トラフシジミ・ベニシジミ・ヤマトシジミ・ツバメシジミ・サツマシジミ・ルリシジミ・ウラナミシジミ

タテハチョウ科

・テングチョウ・サカハチチョウ・ヒメアカタテハ・アカタテハ・キタテハ・ルリタテハ・イシガケチョウ・メスグロヒョウモン・ミドリヒョウモン・ツマグロヒョウモン・ホシミスジ・コミスジ・イチオンジチョウ・アサマイチモンジ・ゴマダラチョウ・コムラサキ・ヒメウラナミジャノメ・ヒメジャノメ・ジャノメチョウ・クロコノマチョウ・クロヒカゲ・ヒカゲチョウ・サトキマダラヒカゲ・アサギマダラ

セセリチョウ科

・ダイミョウセセリ・ホソバセセリ・ヒメキマダラセセリ・キマダラセセリ・クロセセリ・オオチャバネセセリ・チャバネセセリ・イチモンジセセリ

■引用・参考文献

後藤和夫,2000.クロセセリ山口県下全域に分布.蝶研フィールド,(164):12-13.

稲田博夫,2016.岩国市城山一帯の蝶類.山口のむし,(15):21-28.

稲田博夫,2017.岩国市弥栄ダム周辺の蝶類.山口のむし,(16):18-27.

稲田博夫・廣中智春,2017.玖珂郡和木町でホシミスジ確認.山口のむし,(16):73.

稲田博夫,2018.トラフシジミの早い発生.山口のむし,(17):71.

金井照夫,1976,和木町の自然誌.57pp.,和木教育委員会.

和木町史編纂委員会(編),2003.和木町史.1529pp.,和木町.

岩国市柱島の蝶類(2017年)

■はじめに

柱島は,瀬戸内海西部の安芸灘に位置する柱島群島12の島の最大の島で,岩国市に属している.当地の蝶類については,本会下野誠之氏が,2009年8月から2010年8月にかけて実施した昆虫類全般に関する調査の一部として,5科26種が報告されている(下野,2011).

■柱島の概況

柱島は,岩国港の南東26㎞,岩国市由宇町の東沖合約18㎞,周防大島の北約7㎞に位置し,面積3.12㎢,周囲8㎞の島で,一帯は瀬戸内海国立公園の区域に指定されている(図-1).2017年4月の調査では,世帯数105,人口147人となっている.

図-1 岩国市由宇町銭壺山から望む柱島ほか瀬戸内海の島

島中央部に,島内最高峰で周防小富士とも呼ばれている金蔵山(標高290m)がある.その山頂付近には,忽那水軍の城跡や煉瓦造りの外壁が残る旧日本海軍見張り所跡があり,山頂からは,雑木などで見通しはそれほど良くないが,少し下った三角点からは,瀬戸の島々を望むことができる.

金蔵山を中心に斜面が海岸線まで続き,東側の比較的緩やかな斜面に集落があり,漁業を中心に畑作やミカン栽培などの農業が行われている(図-2). 2017年4月の調査では,世帯数105,人口147人となっている.

図-2 柱島港と民家

海岸線は,屈曲が多く複雑で,島の北側と東南側にはそれぞれ白浜が約1㎞も続く海岸が広がっている.東南側の浦の庄の浜(図-3)は,1969年(昭和44年)から5年間,島が海水浴場を経営していて,最盛期には,岩国からの直行便も通っていたが,その後,台風で海の家などの施設が壊れ,現在は,今の港からはアップダウンのある道をかなり歩かなければならないこともあり,行く人も少ない.筆者も1970年に海水浴で一度訪れたことがあったが,桟橋跡に当時の面影が残されていた.

図-3 浦庄の浜

浦の庄の浜の南端には,1943年,南西沖約2㎞で原因不明の爆発で沈没した戦艦陸奥の犠牲者を悼んで建立された戦艦陸奥英霊之墓がある(図-4).

島内には,島の産土神で88柱もの神々が鎮座するという賀茂神社ほか多くの神社(柱)が祭られており,これが島名の由来ともいわれている(図-5).

柱島には,岩国港より,高速船が往復運航されており,その所要時間は,約1時間である.

図-4 戦艦陸奥英霊之墓

図-5 賀茂神社

島は,金蔵山の東側斜面に広がる民家,耕作地,島の高台を走る周回道沿いとその周辺に点在する耕作地以外はほとんど混交林で,一部スギ,ヒノキなどの植林や竹林もあるが,スダジイ,アラカシ,ウラジロガシ,ウバメガシ,クスノキ,クロキ,タブノキ,イヌガシ,シロダモ,イスノキ,アセビなどの常緑樹,クヌギ,コナラ,アベマキ,クリ,ムクノキ,エノキ,ニレ,イヌビワ,ヤマザクラ,カラスザンショウ,イヌザンショウ,センダン,ネムノキ,クサギ,リョウブなどの落葉樹,ノイバラ,ノアザミ,ヒヨドリバナ,ススキ,イヌビユ,チガヤなどの山野草,ススキなどが自生している.

■調査結果

今回の調査で確認した蝶類は,5科40種類となる.その科別の内訳は,アゲハチョウ科7種,シロチョウ科4種,シジミチョウ科10種,タテハチョウ科13種,セセリチョウ科6種である.

アゲハチョウ科については,7種を確認した.ジャコウアゲハは,食草が見あたらず生息していないようである.オナガアゲハ,ミヤマカラスアゲハについては,可能性はあると思われるが,確認できなかった.

シロチョウ科については,4種の確認にとどまった.ツマキチョウは,4月の調査で注目したが確認できず,ヤマトスジグロシロチョウ,ツマグロキチョウについては,食草が見たらず,生息の可能性は低いと思われる.

シジミチョウ科では,10種を確認した.ゴイシシジミは,2011年の調査では確認されているが,今回の調査では確認できず,また,ムラサキツバメ,トラフシジミ,サツマシジミなども可能性はあると思われるが,確認できなかった.アカシジミ,ミズイロオナガシジミがの生息が確認できたことは,意外であった.

タハテハチョウ科は,13種を確認できた.2011年の調査では,サカハチチョウ,コジャノメ,ヒカゲチョウの3種が確認されているが,今回の調査では確認できなかった.そのほかは,ほぼ予想される種である.

セセリチョウ科は,6種の生息を確認した.島嶼では,比較的珍しいとされるキマダラセセリの発見があったが,それ以外はほぼ予想される種である.

アゲハチョウ科

・アオスジアゲハ・ナミアゲハ・キアゲハ・ナガサキアゲハ・モンキアゲハ・クロアゲハ・カラスアゲハ

シロチョウ科

・モンシロチョウ・スジグロシロチョウ・キタキチョウ・モンキチョウ

シジミチョウ科

・ウラギンシジミ・ムラサキシジミ・アカシジミ・ミズイロオナガシジミ・ベニシジミ・ヤマトシジミ・ツバメシジミ・ヤクシマルリシジミ・ルリシジミ・ウラナミシジミ

タテハチョウ科

・テングチョウ・ヒメアカタテハ・アカタテハ・ルリタテハ・イシガケチョウ・ツマグロヒョウモン・コミスジ・ゴマダラチョウ・ヒメウラナミジャノメ・ヒメジャノメ・クロコノマチョウ・クロヒカゲ・アサギマダラ

セセリチョウ科

・ダイミョウセセリ・キマダラセセリ・クロセセリ・オオチャバネセセリ・チャバネセセリ・イチモンジセセリ

■引用・参考文献

下野誠之,2011.柱島の昆虫(1).山口のむし,(10):141-145.

山口県ふるさとづくり県民会議編,1993.山口県の島々.179pp.,山口県刊行物普及協会.柱島小学校編,1989.柱島読本.137pp.,柱島小中学校(岩国).

岩国市弥栄ダム周辺の蝶類(2016年)

■はじめに

弥栄ダムは,岩国市小瀬と大竹市小方町に跨る,一級河川小瀬川に建設されたダム(旧名八丁ダム)で,その規模は,高さ120m総貯水量11,200㎥で,全国でも有数の規模を誇る.ダムによって形成された人造湖は弥栄湖と呼ばれ,東北部が広島県,南西部が山口県となる(図-1,図-2).弥栄ダム周辺の蝶類については,当地が,小高い山々に囲まれており,比較的自然にも恵まれていることから,山口むしの会でも調査会など開催し,ツマグロキチョウ,ウラナミジャノメ,ホシミスジなどの希少種を確認し報告している(後藤,2005;2006a;2006b;2008;後藤・福田,2006;伊藤,2007).

図-1 広島県側から見た弥栄ダム下部 図-2 山口県側から見た弥栄ダム上部

■弥栄ダム周辺の概況

小瀬川は,その水源を冠山(1339m),羅漢山(1109m)などの一連の中国山地に発し,いくつかの支流を合わせ,瀬戸内海に注ぐ一級河川である.小瀬川は,洪水による災害が多く,過去に何度かの大災害を起こしてきたが,特に昭和26年のルース台風は全川に大被害をもたらした.このため,昭和39年,小瀬川の洪水調節を主目的に,上流に小瀬川ダムが建設されたが,これだけでは十分と言えず,1971年,これを凌駕する大規模なダム建設が計画され,20年後の1991年,周辺地域への利水及び発電目的を兼ねた特定多目的ダムとして建設された.

ダムによってできた弥栄湖周辺は,1994年に地域に開放され,人工湖に架かる斜張橋としては西日本一の長さを誇る弥栄大橋(図-3)や湖周回道が整備され,遊歩道,キャンプ場,オートキャンプ場,公園なども設けられ,上流には侵食された花崗岩が屏風岩や鬼面岩などと呼ばれる奇岩,巨岩となって連なる弥栄峡(図-4)などもあり,一大アウトドアスポットになっている.ダム周辺はサクラが多く植樹されており,春には花見客でも賑わう.

湖の北東部,広島県側には国道186号線が走っており,岩国市街地からは,多田地区から県道111号で松尾峠(331m)を経由する道,関戸地区から県道1号で小瀬地区を経由する道などがある.

図-3 弥栄大橋

図-4 弥栄峡

小瀬川中~上流部沿岸部は広範囲にスギ,ヒノキなど植林された針葉樹林で覆われているが,下流部の今回調査した湖の西~南部の山口県側は,松尾峠に向かって200~400mの小高い山々が連なる登り斜面で,谷筋には,いくつかの集落もある.

耕作地以外は混交林で,一部スギ,ヒノキも植林されているが,植えられたクリその他,スダジイ,コジイ,タブ、クスノキ,クロキ,アラカシ,シブリカガシなどの常緑広葉樹,クヌギ,コナラ、エノキ,ネム,アカメガシワ,センダン,ヤマザクラ,カラスザンショウなどの落葉樹,ヤマザンショウ,クサギ,コクサギ,ウツギ,アセビ,リョウブ,コバノミツバツツジなどの低木林やマアザミ,オカトラノオ,イラクサ,コアカソなどの山野草,ススキなどが自生している.

■調査結果

今回の弥栄ダム周辺の調査で確認した蝶類は,5科64種類となる.その科別の内訳は,アゲハチョウ科9種,シロチョウ科5種,シジミチョウ科12種,タテハチョウ科27種,セセリチョウ科11種である.

アゲハチョウ科については,ミヤマカラスアゲハが確認できなかったが,その他はほぼ予想された種を確認した.

シロチョウ科については,予想される内の5種を確認した.

ツマグロキチョウは,2004年に美和町中河内で発生していることが確認され,その後も採集例が報告されており(後藤,2005;2006b),筆者も2006年に確認しているが,今回の調査では確認できず,参考例として記載した.

シジミチョウ科では,予想される内の12種を確認した.

ムラサキツバメは,調査対象地近くの市内では確認しているが、確認できなかった.

タハテハチョウ科は,27種を確認できた.ホシミスジは,2005年に当地で発見され,その後,筆者も定期的に観察しており、一時、確認できない年もあったが,今回の調査では,個体数は少なかったが確認できた.クモガタヒョウモンは,2015年には確認できたが,2016年には確認できなかった.

筆者は,2007年に発見していたが,細々と生き延びているようである.

また,2015年,小瀬で,当地としては初となるウラギンヒョウモンの発生地を発見し,時期には多くの個体を見ることができたが(稲田,2016),2016年には1頭確認のみとなった.

ウラナミジャノメは, 2005年に発見されており(後藤・福田,2006),筆者も,2006年に確認しているが,今回の調査では,見ることはできず,参考例としてあげた.

その他,調査対象地近くの市内では確認しており,当然生息していると思われるが確認できなかった種としてゴマダラチョウ,コムラサキなどがあり,これらについては引き続き調査を行う.

セセリチョウ科は,11種の生息を確認した.小瀬持ヶ峠及び美和町大根川で,当地では初記録となるスジグロチャバネセセリを確認できたほか, 2015年には確認できなかったコチャバネセセリ,ミヤマセセリについては2016年に確認できた.美和町百合谷で,ミヤマチャバネセセリの非公式記録があるが,今回の調査では確認できなかった.

今回の調査では,ウラギンヒョウモン,スジグロチャバネセセリなど当地としては新たな発見はあったが,過去に確認した種でも確認できなかったものもあった.

また,総じていずれの種も個体数が少なかった.

ここ数年続いている異常気象の影響などで当地に限らず,蝶の個体数が少なくなっているとの情報なども考えれば,納得もいくが,人の近づける場所そのものが昆虫の生息環境としてはかなり悪くなっていると感じた.

アゲハチョウ科

・ジャコウアゲハ・アオスジアゲハ・ナミアゲハ・キアゲハ・ナガサキアゲハ・モンキアゲハ・クロアゲハ・オナガアゲハ・カラスアゲハ

シロチョウ科

・ツマキチョウ・モンシロチョウ・スジグロシロチョウ・キタキチョウ・モンキチョウ

シジミチョウ科

・ウラギンシジミ・ゴイシシジミ・ムラサキシジミ・アカシジミ・コツバメ・トラフシジミ・ベニシジミ・ヤマトシジミ・ツバメシジミ・サツマシジミ・ルリシジミ・ウラナミシジミ

タテハチョウ科

・テングチョウ・サカハチチョウ・ヒメアカタテハ・アカタテハ・キタテハ・ヒオドシチョウ・ルリタテハ・イシガケチョウ・クモガタヒョウモン・メスグロヒョウモン・ミドリヒョウモン・ウラギンヒョウモン・ツマグロヒョウモン・ミスジチョウ・ホシミスジ・コミスジ ・イチオンジチョウ・アサマイチモンジ・ヒメウラナミジャノメ・コジャノメ・ヒメジャノメ・ジャノメチョウ・クロコノマチョウ・クロヒカゲ・ヒカゲチョウ・サトキマダラヒカゲ・アサギマダラ

セセリチョウ科

・ダイミョウセセリ・ミヤマセセリ・ホソバセセリ・コチャバネセセリ・スジグロチャバネセセリ・ヒメキマダラセセリ・キマダラセセリ・クロセセリ・オオチャバネセセリ・チャバネセセリ・イチモンジセセリ

■引用・参考文献

後藤和夫,2005.ツマグロキチョウの追加記録.山口のむし,(4):15.

後藤和夫,2006a.ウラナミジャノメの新たな生息地.山口のむし,(5):18-19.

後藤和夫,2006b.ツマグロキチョウの採集記録.山口のむし,(5):21-22.

後藤和夫,2008.ホシミスジ東部県境側で分布拡大.山口のむし,(7):12.

後藤和夫・福田竹美,2006.ホシミスジの新たな生息地を発見.山口のむし,(5):15-16.

稲田博夫,2009.春の昆虫調査会報告.ちょうしゅう便り,(17):1.

稲田博夫,2016.岩国市小瀬,美和町でのウラギンヒョウモン確認例.山口のむし,(15):78.

伊藤 寿,2007,山口・広島県境付近のホシミスジの分布について.山口のむし,(6):23-24.

岩国市の自然改定編集委員会,2011,岩国市の自然.293pp.岩国市科学センター.

建設省中国地方建設局弥栄ダム工事事務所編,1991.弥栄ダム工事誌.990p.中国建設弘済会,広島.

岩国城山一帯の蝶類(2015年)

■はじめに

岩国城山は,岩国城のある横山(200m),展望台のある姉ヶ山(300m)と連なる山の総称であり,その麓にある吉香公園、日本三大名橋錦帯橋とともに岩国観光の一大拠点となっている.その東側,錦川を挟み対岸部に位置するのが岩国山(278m)で,これら両山塊部は岩国市街地を北西部から取り囲む形になっている.

岩国城山一帯の蝶については,ある程度まとまったものとして,岩国市科学センター誌岩国市の自然(2011)に目録としてまとめられているものがある以外には散発的な報告しか見当たらない.

図-1 錦帯橋と岩国城山全景

■岩国城山,岩国山およびその周辺の概況

岩国城山は,岩国市街地を流れ瀬戸内海にそそぐ錦川の川口から約8km遡ったところにあって,最高部の姉ヶ山から岩国城のある横山まで約2kmのなだらかな尾根線で連なった内陸性の丘陵帯である.

横山山頂にある岩国城は,1608年 (慶長13年) に初代岩国藩主吉川広家が築城し,その7年後,徳川幕府の一国一城令により取り壊されたが,1962年(昭和37年)に,錦帯橋からの景観を考え,残存していた断面図をもとに復興されたものであり, 東側麓にある吉香公園は,吉川家の平時の居館の跡地を整備したものである.

横山山頂へは,白山比咩神社脇,吉香公園の南西部紅葉谷などからの登山道があり,ロープウエイも開設されている.

南西部に位置する姉ヶ山山頂へは,一部大雨などで通行困難になっているところもあるが,東側横山地区,西側御庄地区,南側川西地区からの登山道があり,横山山頂へと続く尾根筋も整備されていることから,この山麓一帯は,格好のトレッキングコースとしても利用されている.

ロープウエイ山頂駅,姉ヶ山展望台からの眺めはすばらしく,岩国市街地や瀬戸内海の島々が望める.

また,麓の吉香公園周辺は,さくらの名所として、日本さくら名所100選にも選定されており,隣接する日本三大名橋錦帯橋とともに年間を通じて多くの観光客を集めている.

図-2 ロープウエイ山頂駅から岩国市街地を望む

岩国城山のある横山地区から錦川に架かる錦帯橋を渡った先が,岩国,関戸,錦見地区であり,その北部に岩国山が迫っている).

岩国山は,岩国市と玖珂郡和木町にまたがる丘陵地で,登山道は,椎尾神社脇,岩国工業高校脇,岩国医師会病院脇などから何箇所かあるが,傾斜は比較的緩やかで静かな山歩きが楽しめる山である.

山頂からの展望は良くないが,少し下の反射板や鉄塔などがある場所からは,岩国市街地など素晴らしい眺望が楽しめる.

図-3 姉ヶ山から横山,岩国山を望む

岩国城山は,岩国城が一国一城令により壊された際,一時入山も禁止されたということで,特に東南部横山地区側斜面は,自然ががそのまま残されているところが多く,一部の砂防植林を除けば原生林の様相を維持しており,現在は,国有林として,鳥獣保護区,自然休養林に指定されている.

当山塊部は,西側斜面ではスギ,ヒノキの植林も目立つが,スダジイ,ツブラジイ,シブリカガシなどのシイを主体とし,コナラ,クヌギ,アラカシ,ウラジロガシ,ツクバネガシ,アラカシなどのブナ科,クスノキ,ヤブニッケイ,タブノキなどのクスノキ科、クロキ,サカキなどの常緑広葉樹が全山に分布し,その他,エノキ,ネムノキ,アカメガシワ,センダン,ヤマザクラ,カラスザンショウ,シダレヤナギなどの落葉樹,ヤマザンショウ,クサギ,コクサギ,ウツギ,アセビ,リョウブ,コバノミツバツツジなどの低木林やテイカカズラなどのつる植物,ウラジロ,コシダ,シシガシラなどのシダ類,ウツギ,マアザミ,オカトラノオ,イラクサ,コアカソなどの山野草などが自生している.

水系については,城山麓の北東西三方が蛇行した錦川及び御庄川に囲まれており,また,瀬戸内海の温暖な気候の影響も受け,保水性は高く,動植物にとっては恵まれた環境となっている.

■調査結果

今回の調査で確認した蝶類は,5科64種で、その科別の内訳は,アゲハチョウ科11種,シロチョウ科6種,シジミチョウ科13種,タテハチョウ科25種,セセリチョウ科9種である.

アゲハチョウ科については,2015年度は予想される内の10種,2014年に確認しているミカドアゲハと合わせ11種とした.

ミカドアゲハは,2014年も含めてここ数年ほぼ毎年確認していたが,2015年には見ることができなかった.

また,今回調査対象地である岩国山は,かつてはギフチョウの産地として有名であったこともあり,数回調査に訪れたが見ることはできなかった.

シロチョウ科については6種を確認した.

ツマグロキチョウは,旧岩国市内では断片的な記録しか見当たらず発見が難しくなっている種であり,岩国城山周辺での記録は初となる.

今回は,少し離れた2箇所での発見であるので発生地は近くにある可能性もあるが確認できていない.

シジミチョウ科では,13種を確認した.

ミズイロオナガシジミについては非公式の情報もあることから注目したがが確認できなかった.

その他の種はほぼ予想される種であった.

タハテハチョウ科は,2015年度は24種,過去のミドリヒョウモンの記録を合わせて25種とした.

岩国城山は,かつてはオオムラサキの多産地として知られていたが,今回の調査で,引き続き生息していることが確認された.

コムラサキについては,食草のヤナギがあるところもあり,注目したが,見ることはできなかった.

セセリチョウ科は,2015年度は8種,過去に確認しているアオバセセリを加えて9種とした.

アオバセセリは,吉香公園内のトベラで吸蜜しているのを見つけたもので,その後は確認できていない.

そのほか市内地では珍しいミヤマセセリが岩国山山頂付近で確認できた以外はいずれも予想される種であった.

当然生息していると思われるコチャバネセセリが確認できなかったが,2015年度は,岩国地方では,他所でも見かけておらず,本種の少ない年であったと推測している.

今回の調査対象地は,前文で述べたように,岩国市の観光地周辺であり,民家も迫っており,調査できる場所が非常に限られていた.その少ない調査対象の一つとしていた谷筋も相次ぐ大雨で崩壊し,その後立ち入ることができなくなったり,横山から御庄に向けて城山麓を周回するいわゆる「錦帯橋いざない街道」も9月の大雨で崩壊の恐れがあるということで一時通行できなくなったことなどもあった.

過去に見たことのある種で,山中に入れば,当然見ることができると思われる種でも,何回も通って初めて会えることも多かった.

アゲハチョウ科

・ジャコウアゲハ・アオスジアゲハ・ミカドアゲハ・ナミアゲハ・キアゲハ・ナガサキアゲハ・モンキアゲハ・クロアゲハ・オナガアゲハ・カラスアゲハ・ミヤマカラスアゲハ

シロチョウ科

・ツマキチョウ・モンシロチョウ・スジグロシロチョウ・ツマグロキチョウ・キタキチョウ・モンキチョウ

シジミチョウ科

・ウラギンシジミ・ゴイシシジミ・ムラサキシジミ・ムラサキツバメ・アカシジミ・コツバメ・トラフシジミ・ベニシジミ・ヤマトシジミ・ツバメシジミ・サツマシジミ・ルリシジミ・ウラナミシジミ

タテハチョウ科

・テングチョウ・サカハチチョウ・ヒメアカタテハ・アカタテハ・キタテハ・ヒオドシチョウ・ルリタテハ・イシガケチョウ・メスグロヒョウモン・ミドリヒョウモン・ツマグロヒョウモン・ミスジチョウ・コミスジ ・イチオンジチョウ・アサマイチモンジ・ゴマダラチョウ・オオムラサキ・ヒメウラナミジャノメ・ヒメジャノメ・ジャノメチョウ・クロコノマチョウ・クロヒカゲ・ヒカゲチョウ・サトキマダラヒカゲ・アサギマダラ

セセリチョウ科

・アオバセセリ・ダイミョウセセリ・ミヤマセセリ・ヒメキマダラセセリ・キマダラセセリ・クロセセリ・オオチャバネセセリ・チャバネセセリ・イチモンジセセリ

■引用・参考文献

後藤和夫,2000a.12月に確認した錦川河口の蝶.ちょうしゅう,(12):6-7.

後藤和夫,2000c.クロセセリ山口県下全域に分布.蝶研フィールド,(164):12-13.

後藤和夫,2001a.クロコノマチョウ追加報告.ちょうしゅう,(13):3-4.

後藤和夫,2001b.ツマグロキチョウを求めて10,000Km.山口県の自然,(61):29-32.

稲田博夫,2008.岩国市のミカドアゲハとアオスジアゲハのエサキ型.山口のむし,(7):20.

稲田博夫,2013.岩国市街地でのオオムラサキ確認例.山口のむし,(12):44.

岩国市の自然改定編集委員会,2011,岩国市の自然.293pp.岩国市科学センター.

川元 祐,2009年の山口県におけるクロマダラソテツシジミの発生状況.山口のむし,(9):49-64.

渡辺一雄・淀江賢一郎・難波通考・山中捷二・後藤和夫,2000.

中国地方におけるギフチョウ -分布図および分布論.ホシザキグリーン財団研究報告,(4):225-237.

安田和人,1988.城山の四季.68pp.安田和人,岩国

岩国市銭壺山,大将軍山の蝶類(2014年)

■ はじめに

銭壷山(540m)及びその北方約2㎞稜線沿いに連なっている大将軍山(429m)は,岩国市の最南部由宇町の丘陵地を形成している.

周防大島飯の山から見た銭壺山

当山塊の蝶類については,当地が市街地に近く,比較的自然に恵まれていることからこれまで多くの愛好家が調査してきたと思われるが,ある程度まとまったものとして,岩国市科学センター誌岩国市の自然(2011)に目録としてまとめられているものがある以外には散発的な報告しか見当たらない.

■ 銭壺山,大将軍山の概況

銭壺山は,岩国市最南部由宇町の主峰であり,西側柳井市日積との分水嶺をなしている.

山頂は360°の展望が開けており,瀬戸内海の島々ほか,晴れた日には遠く四国の石鎚山あるいは九州の国東半島も見渡せるほどである.

山頂部一帯は公園として整備されており,桜の名所としても知られているほか集会施設,多目的広場やキャンプ場も設けられており訪れる人も多い.なお山頂には駐車場もあり,車でも上がることもできる.

山頂部の東側は急峻で中腹以上は針葉樹林を形成し,裾野は海岸にそって細長い傾斜丘陵地帯をなし,農耕用の適地になっている.北側は,屈曲して稜線を形成し,大将軍山に連なっている.

大将軍山山頂付近には瀬戸内海上鎮護の神を祭ったと云われる霧降神社があり,ここからも瀬戸内海,周防大島や岩国市街地を望める.北側は傾斜が比較的緩やかで農耕地が広がり,その間を縫ってやや北東寄りには山陽本線の由宇駅に通ずるハイキングコースがある.西側は,急峻で幾多の小渓流をあわせて由宇川に合流している.

銭壺山から北方大将軍山、岩国市街地方面を望む

銭壺山,大将軍山山塊部一帯は,耕作地以外にはスギ,ヒノキが広範囲に植林されており,伐採地跡地にはクリなども所々で見られるが,その他,スダジイ,コジイ,マテバシイ,タブ、クスノキ,クロキ,サカキ,ヤブニッケイ,アラカシ,ウラジロガシ,シブリカガシなどの常緑広葉樹,クヌギ,コナラ、エノキ,ネム,アカメガシワ,センダン,ヤマザクラ,カラスザンショウ,シダレヤナギなどの落葉樹,ヤマザンショウ,クサギ,コクサギ,ウツギ,アセビ,リョウブ,コバノミツバツツジなどの低木林やテイカカズラなどのつる植物,ウラジロ,コシダ,シシガシラなどのシダ類,ウツギ,マアザミ,オカトラノオ,イラクサ,コアカソなどの山野草などが自生している.

■調査結果

今回の調査で確認した蝶類は,5科65種類,その科別の内訳は,アゲハチョウ科10種,シロチョウ科6種,シジミチョウ科13種,タテハチョウ科26種,セセリチョウ科10種である.

アゲハチョウ科については2014年には9種を確認した.

2007年にギフチョウを確認しており,データに加え10種としたが,今回の調査を含めその後確認できていない.

また当然生息しているものと思われるオナガアゲハも今回は確認できなかった.

シロチョウ科については6種を確認した.

特筆すべきはツマグロキチョウで,本種は,現在非常に発見の困難な種となっており,旧岩国市内からも断片的な記録しか見当たらず,由宇町での記録は初となる.

今回発見した場所には,食草は見当たらず,発生地は確認できていない.

シジミチョウ科については2014年には12種を確認した.

データには,2007年に確認しているヤクシマルリシジミを含めて13種を載せた.

ヤクシマルリシジミのほかサツマシジミ,ミズイロオナガシジミなども由宇町での非公式の情報はあるが,今回の調査では確認できなかった.その他の種はほぼ予想される種であった.

タハテハチョウ科は26種を確認した.

特記事項として,遇産種リュウキュウムラサキの確認がある.

確認者は下関市在住のHdさんで,オオムラサキを見たいとのことで筆者が紹介した当地を訪れて確認したとの情報をいただいた.

筆者はその3日前後に調査で訪れていたが確認できなかった.

岩国市では,1999年に発見されており(下野:2000),今回は2例目である.

そのほか古い記録として,ウラギンスジヒョウモンがあり参考データとして載せた.

本種は,当時は普通に見られたとのことであるが,現在では県下でも極めて稀少な種となっており,今回の調査でも確認できなかった.

その他調査対象地近くの市内では確認しているが,今回の調査では確認できなかった種として,イチモンジチョウ,スミナガシ,ミスジチョウ,コジャノメなどががある(稲田:2013a).

セセリチョウ科は10種を確認した.

古い記録としてミヤマチャバネセセリがあり参考データとして載せたが今回の調査では確認できなかった.

アゲハチョウ科

・ギフチョウ・ジャコウアゲハ・アオスジアゲハ・ナミアゲハ・キアゲハ・ナガサキアゲハ・モンキアゲハ・クロアゲハ・カラスアゲハ・ミヤマカラスアゲハ

シロチョウ科

・ツマキチョウ・モンシロチョウ・スジグロシロチョウ・ツマグロキチョウ・キタキチョウ・モンキチョウ

シジミチョウ科

・ウラギンシジミ・ゴイシシジミ・ムラサキシジミ・ムラサキツバメ・アカシジミ・コツバメ・トラフシジミ・ベニシジミ・ヤマトシジミ・ツバメシジミ・ヤクシマルリシジミ・ルリシジミ・ウラナミシジミ

タテハチョウ科

・テングチョウ・サカハチチョウ・ヒメアカタテハ・アカタテハ・ヒオドシチョウ・キタテハ・ルリタテハ・リュウキュウムラサキ・イシガケチョウ・メスグロヒョウモン・ミドリヒョウモン・ツマグロヒョウモン・コミスジ ・アサマイチモンジ・ゴマダラチョウ・コムラサキ・オオムラサキ・ヒメウラナミジャノメ・ウラナミジャノメ・ヒメジャノメ・ジャノメチョウ・クロコノマチョウ・クロヒカゲ・ヒカゲチョウ・サトキマダラヒカゲ・アサギマダラ

セセリチョウ科

・ダイミョウセセリ・ミヤマセセリ・ホソバセセリ・コチャバネセセリ・ヒメキマダラセセリ・キマダラセセリ・クロセセリ・オオチャバネセセリ・チャバネセセリ・イチモンジセセリ

(参考データ)

・ウラギンスジヒョウモン・ミヤマチャバネセセリ

参考・引用文献

稲田博夫,2009.岩国市内でスミナガシを確認・採集.山口のむし,(8):28.

稲田博夫,2010.自宅の庭で確認した蝶.山口のむし,(9):41-44.

稲田博夫,2012.岩国市内でオオウラギンスジヒョウモンを確認.山口のむし,(11):41.

稲田博夫,2013a.岩国市高照寺山山塊部一帯の蝶類.山口のむし,(12):35-43.

稲田博夫,2013b.岩国市街地でのオオムラサキ確認例.山口のむし,(12):41.

稲田博夫,2014.岩国市高照寺山山塊部一帯の蝶類,追加報告.山口のむし,(13):59.

稲田博夫,2015.岩国市銭壺山,大将軍山山塊部一帯の蝶類.山口のむし,(14):52-59.

稲田博夫・五味 清,2011:岩国市と光市でヤクシマルリシジミを確認.山口のむし,(10):49.

岩国市の自然改定編集委員会,2011,岩国市の自然.293pp.,岩国市科学センター.

松岡利夫,1986.続由宇町史.1123pp.,由宇町史編纂委員会.由宇町.

下野誠之,2000.リュウキュウムラサキの採集記録.蝶研フィールド,(164):41.

中島篤巳,1999.山口県百名山.336pp.,大和書房,東京.

山口むしの会稀少昆虫類選定委員会,2011.山口県の昆虫類レッドリスト2011.198pp.山口むしの会.

岩国市浦石峡の蝶類(2013年)

■ はじめに

岩国市錦町北部の寂地山系は,西中国山地国定公園の最西部に位置し,県下では限られたブナ林を主体とする自然環境を形成することから,昆虫など動植物の宝庫として知られており,当地域に生息する蝶類についても多くの愛好家により調査報告されている.

池田(1965),三好(1966),佐々木(1974),田中(1974)などでは,クロミドリシジミ,スギタニルリシジミ,ウラクロシジミ,フジミドリシジミ,オオミドリシジミ,ジョウザンミドリシジミ,エゾミドリシジミ,ハヤシミドリシジミ,メスアカミドリシジミ,アイノミドリシジミ,ヒサマツミドリシジミなど当時県内でほとんど記録の無かった山地性のゼフィルスと称される種群などが報告されている.

また冠山の昆虫相として三好(1961)でデータなしの目録に上記以外の種が紹介されているが,これはその後の調査で,県内側となる松の木峠から山頂への登山道,更に隣接する冠高原一帯にかけても同様の種が採集されたことから,この目録に見られる種も県境という重なり合わされた地形から概ね県内産の種として扱うことができる.ただ1960年代の後半から高原の開発が加速され,松の木峠一帯は,スギ・ヒノキの植林地に変わり,広島県側とは若干異なる蝶相へと変貌してきている.

この当時の蝶類の概要をまとめたものとして山口県の昆虫(1988)に,当地も含めた山口県の全種が目録(データなし)として記録されている.

それ以降まとまった報告としては,後藤(1999c,2000c)があるくらいでそれ以外はいずれも散発的なもので,広島・山口の両県に分布することが判ったキタアカシジミについて後藤(1999a,2000a)の報告があるほか,ウラジャノメ,オオムラサキ,キリシマミドリシジミ,ギンイチモンジセセリ,オオヒカゲが後藤(1999b,2000b,2001a,2001b,2003)で,スジボソヤマキチョウ,クロコノマチョウ,クロセセリが三好(1989,1998)で,ヒサマツミドリシジミが岡村(2007)などで報告されている.そしてこれらをまとめたものとして岩国市の自然(2011)に岩国市の全種が目録として記録されている.

■ 浦石峡の概況

寂地山は,岩国市錦町の最北部,島根県との県境に位置する山口県の最高峰(1337m)で,その南西部に位置する右谷山(1234m),容谷山(1032m),小五郎山(1162m)及び東方に位置する広島県冠山(1339m)などとともに西中国山地国定公園の主峰を形成している.

寂地山の南方に宇佐地区民家が点在するが,ここは標高400~500mであり,この間の県内随一の起伏が寂地峡,犬戻峡,浦石峡,河津峡などの急峻な渓谷を形成している.

浦石峡は寂地峡の西側に位置し,右谷山南方に延びる渓谷である.県内でも有数の観光スポットとして知られ訪れる観光客の多い寂地峡に比べ,この浦石峡を訪れる人は多くない.

ただ当渓谷沿いの林道は,右谷山から寂地山に向かう縦走路へ通じる登山道となっており,また当渓谷を流れる浦石川は,県内屈指の沢登りの適地として有名な渓流であることから,時折入渓者や登山者に出会うことはある.

寂地山渓の山頂部一帯は,中国山地最大規模のブナの原生林で,寂地杉の原生木が混在し,その下方には,植林されたスギ,ヒノキの他,スダジイ,コジイ,タブ、クスノキ,クロキ,アラカシ,ウラジロガシ,アカガシ,シラカシ,ツクバネガシ,シブリカガシ,サカキなどの常緑広葉樹,トチノキ,ミズナラ,クヌギ,アベマキ,コナラ,エノキ,ホウノキ,ネム,アカメガシワ,センダン,ヤマザクラ,カラスザンショウ,トネリコ,アワブキなどの落葉樹,ヤマザンショウ,クサギ,コクサギ,マンサク,ウツギ,アセビ,リョウブ,コバノミツバツツジ,クロウメモドキ,シャクナゲなどの低木林やマアザミ,オカトラノオ,イラクサ,コアカソなどの山野草などが自生している.

■ 調査結果

今回の調査で確認した蝶類は,5科60種類,その科別の内訳は,アゲハチョウ科9種,シロチョウ科5種,シジミチョウ科11種,タテハチョウ科26種,セセリチョウ科9種である.この調査では確認できなかったが,近隣の寂地山系で確認できた種については,参考データとして示した.

アゲハチョウ科については,予想される種の内,キアゲハが確認できなかったが,その他9種を確認した.

シロチョウ科については,5種を確認した.

スジボソヤマキチョウは,近隣の河津峡や寂地峡で確認記録があり(後藤1999,2000),また筆者らも参考データに示したが過去に松ノ木峠で確認しており期待したが確認できなかった.

シジミチョウ科では,11種を確認した.寂地山渓では,過去にウラキンシジミ,アカシジミ,ミズイロオナガシジミ,ウラクロシジミ,フジミドリシジミ,エゾミドリシジミ,オオミドリシジミ,ジョウザンミドリシジミ、アイノミドリシジミ,メスアカミドリシジミ,ヒサマツミドリシジミ,ミヤマカラスシジミなど山地性のシジミチョウが確認されており(後藤1999c,2000c),また,その後,筆者らもそれらの一部を確認し参考データとして示したが,今回の調査ではこの内ではメスアカミドリシジミのみの確認にとどまった.

タテハチョウ科については26種を確認した.

オオヒカゲについては,過去に寂地山系での発見例が後藤(2003,2006)及び安冨(2007)で報告されているが,その後県下では,松の木峠以外久しく確認できていなかった種である.

特筆すべきは,サトキマダラヒカゲの発見で,今回の発見地は標高約500mの高地でヤマキマダラヒカゲの生息域と見られていたが,両種が混生していることを確認した.前者はネザサ,後者はチマキザサに依存しているようである.

セセリチョウ科では9種を確認した.

キバネセセリは,久しく記録がなかったが,2012年8月の本会の調査会で確認し,これについては後藤(2013)で報告されている.その他チャバネセセリ,キマダラセセリなどは当然生息しているものと思われるが,今回の調査では見ることができなかった.

調査した浦石峡入口付近は耕作地も点在し比較的開かれた環境であったが,そこから浦石峡奥部に延びる林道は車で入ることはできるものの両側とも雑木が生い茂っており,蝶の観察ポイントは極めて限られていた.そのため今回の調査で,浦石峡の全容を掴めたとは言えない.参考データで示したように本調査地の隣縁部では,10種類の追加種があり精査することで新たな種の発見は可能と思わる.

アゲハチョウ科

・ウスバシロチョウ・ジャコウアゲハ・アオスジアゲハ・ナミアゲハ・モンキアゲハ・クロアゲハ・オナガアゲハ・カラスアゲハ・ミヤマカラスアゲハ

シロチョウ科

・ツマキチョウ・モンシロチョウ・スジグロシロチョウ・キタキチョウ・モンキチョウ

シジミチョウ科

・ウラギンシジミ・ゴイシシジミ・ムラサキシジミ ・メスアカミドリシジミ・コツバメ・トラフシジミ・ベニシジミ・ヤマトシジミ ・ツバメシジミ・ルリシジミ・スギタニルリシジミ

タテハチョウ科

・テングチョウ・サカハチチョウ・ヒメアカタテハ・アカタテハ・ヒオドシチョウ・ルリタテハ・イシガケチョウ

・オオウラギンスジヒョウモン・ミドリヒョウモン・ウラギンヒョウモン・ツマグロヒョウモン・スミナガシ・ミスジチョウ・コミスジ・イチモンジチョウ・アサマイチモンジ・ヒメウラナミジャノメ・オオヒカゲ・ジャノメチョウ・クロコノマチョウ・クロヒカゲ・ヒカゲチョウ・ヒメキマダラヒカゲ・サトキマダラヒカゲ・ヤマキマダラヒカゲ・アサギマダラ

セセリチョウ科

・アオバセセリ・キバネセセリ・ダイミョウセセリ・ミヤマセセリ・ホソバセセリ・コチャバネセセリ・ヒメキマダラセセリ・オオチャバネセセリ・イチモンジセセリ

(参考データ)

・スジボソヤマキチョウ・ウラキンシジミ・アカシジミ・ウラクロシジミ・エゾミドリシジミ・ジョウザンミドリシジミ・アイノミドリシジミ・ミヤマカラススシジミ・オオムラサキ・ギンイチモンジセセリ

参考・引用文献

後藤和夫,1999a.山口県下のカシワアカシジミの記録.私たちの自然史,(69):22-23.

後藤和夫,1999b.山口県のウラジャノメの採集記録.月刊むし,(342):42.

後藤和夫,1999c.寂地山系右谷山で確認した蝶.ちょうしゅう,(11):6-7.

後藤和夫,2000a.冠高原におけるアカシジミ属について.月刊むし,(348):56.

後藤和夫,2000b.山口県下で確認したオオムラサキ.私たちの自然史,(73):21.

後藤和夫,2000c,錦町深谷川渓谷部の蝶.山口県の自然,(60):29-35.

後藤和夫,2001a.山口県錦町でキリシマミドリシジミを採集.月刊むし,(361):44-45.

後藤和夫,2001b.山口県下のギンイチモンジセセリ.山口県の自然,(61):33-36.

後藤和夫,2003.寂地山山頂でオオヒカゲの採集例.山口のむし,(2):6.

後藤和夫,2006.オオヒカゲを犬戻峡付近で採集.山口のむし,(5):24.

後藤和夫,2013.キバネセセリ錦町の最奥部で採集.山口のむし,(12):29.

池田 寛,1965.山口県におけるクロミドリシジの発見.山口県の自然,(14):41.

稲田博夫・五味 清,2014.岩国市寂地山系浦石峡の蝶類.山口のむし,(13):51-58.

岩国市の自然改定編集委員会,2011,岩国市の自然.293pp.岩国市科学センター.

三好和雄,1961.冠山の昆虫相(Ⅱ)完.山口県の自然,(5):9.

三好和雄,1966.山口県におけるスギタニルリシジミの新採集記録,山口県の自然,(15):17.

三好和雄,1989.スジボソヤマキチョウ及びクロコノマチョウの錦町内における採集記録,ちょうしゅう,(3):3-4.

三好和雄,1998.クロセセリの深谷大橋付近に於ける採集記録,山口県の自然,(58):32.

錦町史編纂委員会,1988.錦町史.1590pp.,錦町.

岡村元昭,2007.錦町でヒサマツミドリシジミの母蝶を採集.山口のむし,(6):26.

佐々木克己ほか,1974.山口県のミドリシジミ類.山口県の自然,(31):16-18.

田中正文,1974.山口県産シジミチョウ科10種について.昆虫と自然,9(1):24-26.

山口県立山口博物館(編),1988.山口県の昆虫.197pp.山口.

安冨大樹,2007.オオヒカゲを寂地峡入口で採集.山口のむし,(6):29.

■ はじめに

高照寺山(645m)は,岩国市の中心部から南南西約12㎞に位置し,氷室ケ岳(563m),銭壷山(540m),峯山(488m)などと共に岩国市西南部の丘陵地を形成する旧岩国市内では最高峰の山である(図-1).

周東町祖生から見た高照寺山全景

当山塊の蝶については,当地が市街地に近く,比較的自然に恵まれていることからこれまで多くの愛好家が調査してきたと思われるが,ある程度まとまったものとして,岩国市科学センター誌岩国市の自然(2011)に目録としてまとめられているものがある以外には散発的な報告しか見当たらない.

■ 高照寺山の概況

高照寺山山頂部には県の大気汚染監視用無線や防災行政無線中継所をはじめ,NTT,運輸省,JR,中国電力などのアンテナ施設十数基が林立し,「無線銀座」の名で知られているほかハンググライダーの適地としても有名である.

なだらかな山頂部一帯は公園として整備されており,そこからの眺めはすばらしく,岩国市街地や瀬戸内海の島々,天気のよい日には遠く広島,四国方面まで望める).

高照寺山山頂より岩国市街地を望む

山頂部の北から東方面の叶木,六呂師にかけては比較的緩やかな丘陵地が続き,西側の周東町祖生及び南側の通津から保津町,青木町,黒磯町,藤生町にかけては急斜面で麓に至っている.耕作地以外にはスギ,ヒノキが広範囲に植林されており,伐採地跡地に植えられたクリなども所々で見られるが,その他,スダジイ,コジイ,タブ、クスノキ,クロキ,アラカシ,シブリカガシなどの常緑広葉樹,クヌギ,コナラ、エノキ,ネム,アカメガシワ,センダン,ヤマザクラ,カラスザンショウなどの落葉樹,ヤマザンショウ,クサギ,コクサギ,ウツギ,アセビ,リョウブ,コバノミツバツツジなどの低木林やマアザミ,オカトラノオ,イラクサ,コアカソなどの山野草,また山頂付近にはススキなどが自生している.

■ 調査結果

今回の調査で確認した蝶類は,5科64種類,その科別の内訳は,アゲハチョウ科10種,シロチョウ科5種,シジミチョウ科13種,タテハチョウ科25種,セセリチョウ科11種である.

アゲハチョウ科については予想される内の10種を確認した.

ミカドアゲハは岩国市街地の横山では,ほぼ安定的に確認されていることから期待したが確認できなかった.

また,ギフチョウも,調査対象地近くの市内に生息地があり,また叶木でも過去に確認情報があるが,今回の調査では確認できなかった.

シロチョウ科については予想される内の5種を確認した.ツマグロキチョウは,過去に市内平田で確認されており(稲田,2007)期待したが確認できなかった.

シジミチョウ科では,13種を確認した.

特筆すべきはヤクシマルリシジミの発見で,岩国市では,由宇町での分布は比較的古くから知られていたが,その東北部にあたる旧市内では確認されていなかった.

発見したのは2010年であり,これについてはすでに2011(稲田・五味)で報告されているが,その後再確認されておらず,まだ定着しているかどうかは定かでない.

アカシジミについては市内で確認されており,またミズイロオナガシジミについては非公式の情報もあることからクヌギ,コナラの自生地を中心に調査したが確認できなかった.

その他の種はほぼ予想される種であった.

タハテハチョウ科は25種を確認できた.

この内オオウラギンスジヒョウモンは,旧岩国市内では過去に記録の無い種であり,これについては,稲田(2012)で報告されている.

調査対象地近くの市内では確認しているが今回の調査では確認できなかった種(参考データ)として,ヒオドシチョウ,スミナガシ,ミスジチョウ,ゴマダラチョウ,オオムラサキ,コムラサキ,ウラナミジャノメなどがある.

セセリチョウ科は,11種の生息を確認した.

市内他では珍しいスジグロチャバネセセリが六呂師に,またミヤマセセリが山頂付近に比較的安定に生息していることを確認できた.

一方,横山などで確認されているアオバセセリは確認できなかった.

アゲハチョウ科

・ジャコウアゲハ・アオスジアゲハ・ナミアゲハ・キアゲハ・ナガサキアゲハ・モンキアゲハ・クロアゲハ・オナガアゲハ・カラスアゲハ・ミヤマカラスアゲハ

シロチョウ科

・ツマキチョウ・モンシロチョウ・スジグロシロチョウ・キタキチョウ・モンキチョウ

シジミチョウ科

・ウラギンシジミ・ゴイシシジミ・ムラサキシジミ・ムラサキツバメ・コツバメ・トラフシジミ・ベニシジミ・ヤマトシジミ・ツバメシジミ・ヤクシマルリシジミ・サツマシジミ・ルリシジミ・ウラナミシジミ

タテハチョウ科

・テングチョウ・サカハチチョウ・ヒメアカタテハ・アカタテハ・キタテハ・ルリタテハ・イシガケチョウ ・オオウラギンスジヒョウモン・メスグロヒョウモン・ミドリヒョウモン・ツマグロヒョウモン・コミスジ・イチモンジチョウ・アサマイチモンジ・ゴマダラチョウ・オオムラサキ・ヒメウラナミジャノメ・コジャノメ・ヒメジャノメ・ジャノメチョウ・クロコノマチョウ・クロヒカゲ・ヒカゲチョウ・サトキマダラヒカゲ・アサギマダラ

セセリチョウ科

・ダイミョウセセリ・ミヤマセセリ・ホソバセセリ・コチャバネセセリ・スジグロチャバネセセリ・ヒメキマダラセセリ・キマダラセセリ・クロセセリ・オオチャバネセセリ・チャバネセセリ・イチモンジセセリ

(参考データ)

・ギフチョウ・ミカドアゲハ・ツマグロキチョウ・アカシジミ・ヒオドシチョウ・スミナガシ・ミスジチョウ・ゴマダラチョウ・オオムラサキ・ウラナミジャノメ・アオバセセリ

参考・引用文献

朝日新聞山口支局編,1989.山口県の自然100選.235pp.葦書房.福岡.

後藤和夫,2011a,ウラナミジャノメの新たな生息地(2010年).山口のむし,(10):33.

後藤和夫,2011b,スジグロチャバネセセリの新たな生息地を確認.山口のむし,(10):37.

稲田博夫,2007.岩国市平田でツマグロキチョウを撮影・採集.山口のむし,(6):28.

稲田博夫,2009.岩国市内でスミナガシを撮影・採集.山口のむし,(8):28.

稲田博夫,2010.自宅の庭で確認した蝶.山口のむし,(9):41-44.

稲田博夫,2012.岩国市内でオオウラギンスジヒョウモンを確認.山口のむし,(11):44.

稲田博夫,2013.岩国市高照寺山山塊部一帯の蝶類.山口のむし,(12):35-43.

稲田博夫,2013.岩国市街地でのオオムラサキ確認例.山口のむし,(12):44.

稲田博夫,2014.岩国市高照寺山山塊部一体の蝶類・追加報告.山口のむし,(13):59.

稲田博夫・五味清,2011.岩国市と光市でヤクシマルリシジミを確認.山口のむし,(10):49-50.

岩国市の自然改定編集委員会,2011,岩国市の自然.293pp.岩国市科学センター.

山口県教育会(編),1982.山口県百科事典.1001pp.大和書房,東京.

皇座山の蝶類(2007年)

■ はじめに

内陸部から延びてきた室津半島の先端部は海岸線からそそり立つように

全域が大きな一塊りの山塊部となって,最高点となる皇座山(526.7m)を

中心に,瀬戸内海に突き出すような地形となっている.

地質の基盤は花崗岩の上に噴出した輝石安山岩からなる大型の火山丘で,

山頂一帯は広く緩斜面をなし,かつては小規模な牧場も開かれていた.

皇座山は瀬戸内海国立公園にも指定され,山頂の展望台からの景観は素

晴らしく眼下に有人の長島,屋代島,平郡島,祝島から無人の大小の多

くの島々が内海に浮かぶ.

また遠くには九州の姫島,国東半島,四国の山々が水平線に連なり,し

ばしその景色に目を奪われる.

当山塊部の大部分は二次林で植生は,常緑樹を主体とし,タブ,シイ,

ヤブニッケイ,シロダモ,コマユミ,クリ,アカメガシワ,マツなどは

山頂付近に多く,麓に近いところはアベマキの群生林も広がりエノキや

コナラ,ヤマモモ,マテバシイ,トベラなども多く自生する.

なお他の山地で多く共通するスギやヒノキが殆ど植林されてない.

皇座山を含め上関町の昆虫相については古くは三好(1969)で目録として紹介されている.

その後の状況を知る文献は見あたらず,多くの昆虫類は未調査となっている.

そのほか上関町の長島を含めヤクシマルリシジミやクロツバメシジミ,クロセセリの分布調査(後藤;1999,2000),また柳井市側となる相の浦でシルビアシジミの報告(松野,1971),その追跡報告(後藤・川元,2002),最近のものとしてウラゴマダラシジミの瀬戸内側の実態把握(後藤,2007)などあるが,いずれも蝶類全般を調べるものではない.

上関上盛山から皇座山山塊部全景

■調査結果

今回の調査から皇座山山塊部一帯で確認した蝶類は,5科61種類,その科別の内訳は,アゲハチョウ科9種,シロチョウ科5種,シジミチョウ科14種,タテハチョウ科25種,セセリチョウ科8種である.

アゲハチョウ科については予想した種は全て生息しているようである.

特にジャコウアゲハは圧倒的な個体数で広域に発生している.これは瀬戸内側の特徴で食草の多さとも比例している.

オナガアゲハは調査地域からの発見は難しいと見ている.

またミカドアゲハについては,今後集落地周辺から発見される可能性はあると思われる.

シロチョウ科については予想される範囲だが,注意深く探したに関わらずヤマトスジグロシロチョウは確認できなかった.

現時点では生息している可能性は当山塊からは低いと見られる.

シジミチョウ科でヤクシマルリシジミはほぼ全域から確認した.

前の調査時から更に分布を拡大しているようである.ムラサキシジミやムラサキツバメは山頂部より麓から中腹部に生息域が見られる.

アカシジミは昨年の調べで確認し,ミズイロオナガシジミは想定の範囲だが,ほかのゼフィルスについてはアベマキの群生林が保たれていることから,新たな種の可能性は捨てきれない.

ウラゴマダラシジミは昨年調べた種だが,個体数はやや少なかった.

そのほかコツバメは食樹も見あたらないことから難しいかも知れない.

なおシルビアシジミについては訪れた度に探したが,僅かに自生するミヤコグサからの再発見は叶わなかった.

またクロツバメシジミは10月に2回海岸の岩場でマンネングサとタイトゴメの自生地を探索したが,その痕跡は今回も全く掴めなかった.

タテハチョウ科は東部地区に生息する多くが山塊部から確認できた.

オオムラサキも生息域は広いようだが,確認ポイントは限られ,♀に遭遇する機会はなく近縁種のゴマダラチョウより個体数は少ない.

ヒオドシチョウの少なさは2007年度の傾向で,ここも同様であった.

ヒョウモンチョウ類は多化性のツマグロヒョウモンを除き,何れも個体数は少ない.

ただ特筆事項としてアサマイチモンジとイチモンジチョウが同一環境に生息している.これは対岸の周防大島町(屋代島)と同じとなる.

アサマイチモンジの県内の分布は特異で,これからの研究課題にもなっているが,コムラサキの分布域は非常に限られ,これは食樹の生育地が局所になることからやむを得ないことになる.

なおヤナギは自生より殖栽された可能性が高いと推察している.

またキタテハも注視した種だったが,食草の自生がないことから未確認となった.

ジャノメチョウ類ではジャノメチョウが山頂付近一帯の草地で発生しているが,麓からは全く見られない.

この傾向は西部の山と同様である.

平地にも生息する場所は各地に点在しており,食草があっても何故この様になるのか,ある程度の標高のある草地が生息圏になるような簡単な問題では無いようで,多様なデータが無い限り解明は困難と推察できる.

ウラナミジャノメは山頂部付近からは既に報告されているが(後藤,2006),麓の相の浦などにも見られ生息域は広いことが伺える.

セセリチョウ科は東部地区に見られる一般種は生息しているようだが,ホソバセセリの生息域は広い.

オオチャバネセセリやキマダラセセリは局地的で個体数も少ない.

また未確認となったアオバセセリについてはこれからも注意したい.なおミヤマセセリやスジグロチャバネセセリの生息する可能性は低いと推察している.

アゲハチョウ科

・ジャコウアゲハ・アオスジアゲハ・ナミアゲハ・キアゲハ・モンキアゲハ・ナガサキアゲハ・クロアゲハ・カラスアゲハ・ミヤマカラスアゲハ

シロチョウ科

・キタキチョウ・モンキチョウ・スジグロシロチョウ・モンシロチョウ ・ツマキチョウ

シジミチョウ科

・ムラサキシジミ・ムラサキツバメ・トラフシジミ・アカシジミ・ミズイロオナガシジミ・ウラゴマダラシジミ・ベニシジミ・ウラナミシジミ・ヤマトシジミ・ヤクシマルリシジミ・サツマシジミ・ルリシジミ・ツバメシジミ・ウラギンシジミ

タテハチョウ科

・テングチョウ・メスグロヒョウモン・ミドリヒョウモン・ツマグロヒョウモン・イチモンジチョウ・アサマイチモンジ・コミスジ・ルリタテハ・ヒオドシチョウ・アカタテハ・ヒメアカタテハ・イシガケチョウ・ゴマダラチョウ・コムラサキ・オオムラサキ・ヒメウラナミジャノメ・ウラナミジャノメ・ジャノメチョウ・ヒカゲチョウ・クロヒカゲ・サトキマダラヒカゲ・ヒメジャノメ・コジャノメ・クロコノマチョウ・アサギマダラ

セセリチョウ科

・クロセセリ・ダイミョウセセリ・キマダラセセリ・コチャバネセセリ・ホソバセセリ・オオチャバネセセリ・チャバネセセリ・イチモンジセセリ

参考文献

後藤和夫,1999.山口県下に於けるヤクシマルリシジミの分布地について.北九州の昆蟲,46(1):66-67,1pl.

後藤和夫,2000.クロセセリ山口県下全域に分布.蝶研フィールド,(152):12-13.

後藤和夫・川元 裕.2002.柳井市相の浦の蝶.山口のむし,(1):12-13.

後藤和夫,2006.ウラナミジャノメの新たな生息地(2006).山口のむし,(5):18-19.

後藤和夫,2007.山口県の瀬戸内側におけるウラゴマダラシジミ分布調査.月刊むし,(437):48-50.

後藤和夫・稲田博夫,2008皇座山山塊一帯で確認した蝶類.山口のむし,(7):1-6.

松野 宏,1971.山口県産蝶類数種の記録.山口県の自然,(26):20-22.

三好和雄,1969.上関町昆虫採集記録.山口の自然,(22):30-32.

山口県教育会(編),1982.山口県百科事典.1001pp.大和書房,東京.

防府市大平山の蝶類(2009,2013年)

■ はじめに

山口県防府市と周南市との境界に位置する大平山(631.3m)は,周南地方の最高峰で地質は山頂一帯から東半分が黒色片岩,西半分は花崗岩があらわれて広い山麓地形を造っている.

眼下に県内一の広さをもつ防府平野を南側(海)に要し,その背後の北東にそそり立つようにひときわ雄大にそびえる名山の一つである.

防府市は山陽側にあってほぼ中央部にあたるが,この山塊を起点とし周南市に入り徳山から旧熊毛町の烏帽子岳に向かって国道2号が岩国市方面へと続き,この国道沿いに600m級の山々が連立する.

多くは市民の憩いの山として親しまれており,ここ大平山に於いても50年も前に山頂へのロープウエイ(延長963m)が開設され,多くの観光客が訪れてきた.

ただこの一帯の昆虫類については,旧徳山市栄谷の昆虫と太華山のごく一般的な昆虫類について和名のみの目録(データなし)をまとめられたものしか見あたらない.

知る限り山陽側のギフチョウの西限だったことから,同好者の多くはギフチョウの発生する4月頃しか,調査活動しなかった地域として今に残されて来た感が見受けられる.

大平山についても過去の文献をる限り,山口県立山口博物館がまとめた山口県の昆虫(1988)の中に,ごく一部の昆虫類が紹介されているのみである.

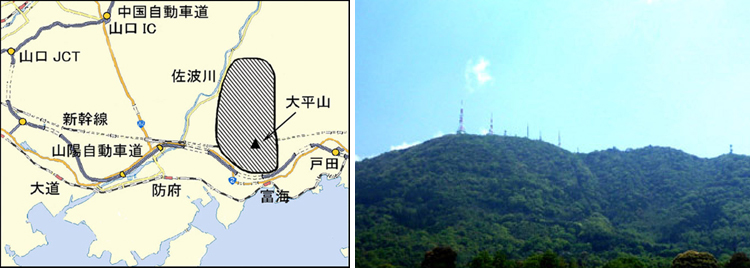

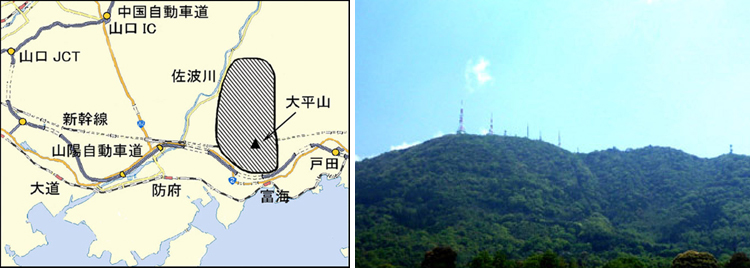

大平山山塊部調査位置図(斜線内) 大平山遠景(国道2号より)

■ 大平山山塊の概要

大平山山塊一帯は,南側麓にあたる牟礼地区から山頂へ向かう一般ルートが最も知られ,山頂には車で登れる山道と,ロープウエイで昇るルートがある.

また歩くための正面登山道としてロープウエイの始点から山頂に向かうルートと阿弥陀寺からがある.

更に富海から琴音の滝を経由し北側方向の尾根沿いに向かう道がある.

これらは何れも正面からのルートとして山頂到達に使用するために開かれたものである.

また山麓を越えた北東になる久兼笹原から尾根筋に向かい,大平山市民農園を過ぎて山頂に向かうルートと,周南市の苔谷下から市民農園に向かうルートも開通しており,これを利用することも可能になっているが,これらのルートについては観光として大平山に向かうには,大回りのうえ時間もかかり不便なため殆ど使用されていない.

大平山山頂の直下となるロープウエイの終着点付近(標高約550m)は,古くから市民の一大公園として観光開発をしてきており,市民の広場や展望休憩室が設けられ,また格好のハイキングコースとしてキャンプ場も設営され,一般の老若男女から子供に至るまで多くの家族連れが立ち寄れるところとして開発された山になっている.

この広場の廻りからピークに至るまでが当公園のシンボルになっているツツジが約10万本と桁違いに多く植裁されており,その色とりどりの色彩が5月のシーズンに訪れた者の目を奪う.

また山頂は切り開かれて各放送機関のアンテナが林立し,これはこの山のシンボルでもあり,はるか遠くから望むことができる.頂上からの景観は南に防府市内を眼下に一望でき周防灘へと続く.その遠く沖合は九州の大分県を晴天の日には見ることができる.西側の方向には佐波川を挟み周防随一となる秀峰右田ヶ岳が迫り,その奥には山口市の山々から美祢市の秋吉台の奥地の山まで見渡すことができる.北側は徳地方面から中国山地まで望め,東側には周南市から光市,上関町方向までと360℃の眺望が開けて絶好の景観が広がるスポットになっている.

大平山山頂付近の景観 大平山から徳山方面の景観

しかしこの様に観光開発をされてきた公園であることは,自然林はかなり伐採されてきて多くは二次林であることにつながる.

このことは昆虫類などにとっては好ましい環境とは言い難く,これがこの山塊に同好者らが長く調査に訪れなかった要因とも言える.

現にツツジの開花時期に訪れた際,アゲハチョウなどの一般的な種は散見できるものの,観光者の多さばかり目立ち単調な種に留まり,大平山は昆虫のいない山として決めつけてきた感は否めない.

正面(国道2号のある市内側)から見る大平山は,山頂にかけてスギなどの植裁林は見あたらず,緑豊かな常緑樹で覆われた山容が目に止まる.

しかし周南市や徳地方向から見る北東側は殆どがスギ林で覆い尽くされている.

山頂に上がってから分かることであるが,周南市との境界が稜線上の防府側は市民農園など農場を目的に切り開かれており,その市民農園は今も活用され野菜などの栽培者が定期に訪れているが,牧場として切り開かれた大部分は利用がなくなったか,その多くが放置されており荒れて立ち入ることも難しくなっている.

その稜線沿いの標高は約500m前後で台上となって続き,この山塊の大きさを知ることができる.

大平山山塊に自生する樹木について記す.

一般の方が観光として訪れる大平山は,麓にはスダジイやタブ,クロキなどの常緑樹が占めている.クヌギやコナラなどの落葉樹は部分的に残されて,正面ルートと牟礼峠に向かう山道沿いに所々自生するが,多くは前記と同じ様な樹木である.

山からの沢筋にはヤナギが混ざり,アラカシやシブリカガシ,ヤマモモ,エノキ,ヤマザクラ,カラスザンショウ,アカメガシワ,ネム,ハゼと比較的大きい落葉樹も目につくが,麓から山頂に至るまでの稜線と台上となる切り開かれた所は多くのヤシャブシで覆い尽くされている.

中腹に開拓された畑状の所には殆どクリが植えられておりそれなりの数を見ることができた.

これらの樹木に混じり,ヤマザンショウやウツギ,イボタ,ヒサカキ,ハギ,アセビ,ミツバヤマツツジ,アオキ,ネズミモチなどの低木林も自生する.

特にウツギとイボタは切り開かれた東部尾根筋に多く自生しているようだが,その環境は植生遷移も進んでいるようで,ノイバラにクズとススキなどが蔓延り立ち入ることも困難になりつつあるところも見られた.

またこの山塊部一帯の麓にあたる牟礼地区は県立農業大学の敷地が大きく広がる田園地帯で,阿弥陀寺や春日大社などの観光スポットも点在する.富海地区は山裾に向かってミカン畑が作られ,牟礼峠を下り北側の佐波川に向かって開けた真尾地区および,山塊の裏側にあたる北東部久兼地区は水田地帯が開け渓流を上り,集落地の奥へとつながる農村環境の里山で形成されている.ところどころ休耕田や休耕畑が見られるのはこの地区も同じ様で,時代の変化を知ることができるが,笹原地区にあるふるさと牧場では,この自然を生かした取り組みなされておられ,自然体験の学習施設から牛馬を使ったりした手作業による水田作りなど,子供達の将来のためにかなり力を入れておられる.

■ 調査結果

今回の調査から大平山山塊一帯で確認した蝶類は,5科66種類,その科別の内訳は,アゲハチョウ科9種,シロチョウ科6種,シジミチョウ科16種,タテハチョウ科26種,セセリチョウ科9種である.

アゲハチョウ科についても予想通りの種が生息していることが判明した.

ミカドアゲハは未確認となったが,天満宮周辺に生息していることから,集落地周辺から発見できると見ている.

またミヤマカラスアゲハが度重なる調査でも確認できなかったことで,食樹が自生してないと考えている.

キアゲハが僅か一例になったのは,災害により調査に制約を受けたことが影響していると思っている.

シロチョウ科については予想される種の確認はできた.

ヤマトスジグロシロチョウの生息の可能性は当地も低いと見られる.

ツマグロキチョウは過去富海や天神山麓から確認していたが,富海はまだ健在で,江泊や牟礼ではごく限られた地点での発見があった.しかし個体数は非常に少ない.

またツマキチョウの生息域も限定されるようである.

シジミチョウ科では,サツマシジミが広域に生息することが判かった.

コツバメとトラフシジミについては限られたデータになったが,前種は食樹の自生から限られる種になり,後種は食樹が広範囲に生育していることで,種にとって発生の少ない年だったと考えている.

ゼフィルスのアカシジミとミズイロオナガシジミの確認は予想の範囲だが,ポイントは限られ個体数も少ない.

この要因はクヌギとコナラの自生地が限られ少ないからと考えている.

山塊全域を見渡してもかなり牧場地として開発してきたことで,これはやむを得ないことと言える.

ただイボタが開拓されてきた農耕地の周回部から中腹,麓の沢筋などに広く自生していることから,ウラゴマダラシジミの発見につながった.

なお南麓にあたる牟礼地区にミヤコグサがまとまって生育していたことで,シルビアシジミは訪れた度に探したが,発見できなかった.

データに加えていないが,山塊から少し離れている真尾地区の佐波川沿いにシルビアシジミが生息していることを確認している.

その後,2013年,牟礼地区でも確認された.

タハテハチョウ科は西北部地区に生息する多くが発見できたが,可能性として考えていたオオムラサキやスミナガシについては確認できなかった.

過去天神山塊部には前種は生息しており,後種と共に引き続き要調査種にしておきたい.ただ樹液のでる樹木が殆ど伐裁されているようで,発見されてもその場所は局限されると考えている.

ヒョウモン類では,ウラギンヒョウモンが限られた場所に生息しているようである.その他ではミドリヒョウモンとメスグロヒョウモン,ツマグロヒョウモンのみの発見になった.ヒョウモン類はどこも消長が激しく当地も多くは期待できないようである.

また関心を持って調べていた種にイチモンジチョウとアサマイチモンジがあったが,前種は予想の範囲,後者も山塊部全域に分布することが判明した.

山口県での西限域を調べている種にサカハチチョウがあるが,食草は局所的に自生するものの種の痕跡は全く掴めなかった.コムラサキについてはヤナギの自生する南側の沢筋付近で確認できた.ただ非常に局所的な分布である.

ジャノメチョウは,当山塊部に於いても山頂の草つきのある開けた草むらや,切り開かれた山道周辺にも生息することが判った.

中腹以下の麓の集落地に近くなるほど本種は見られなくなってくる傾向は,当山も同じであった.

ウラナミジャノメが,真尾と久兼地区の集落地奥の山間に近いところに生息域あることが判った.

ヤマキマダラヒカゲにも注意したが,この山塊からは難しいと見られる.

アサギマダラは期間を通じて散発的で,10月に入り尾根筋や南麓からも確認したが少ない.

セセリチョウ科では,西北部地区に見られる一般種は生息していることが判ったが,ミヤマチャバネセセリとコチャバネセセリが未確認となっている.

この種についてはもう少し精査することで確認が可能と考えているが,当山塊から少ないと見ている.その中でスジグロチャバネセセリが局地的に生息していることが分かったが,少ない種である.

ホソバセセリも局地的となったが,これは大雨による土砂災害で調査期間中に制約を受けたためと考えている.

制約を受けた種はほかにも数種ある.またアオバセセリの可能性もまだ残されていると考えている.

アゲハチョウ科

・ジャコウアゲハ・アオスジアゲハ・ナミアゲハ・キアゲハ・モンキアゲハ・ナガサキアゲハ・クロアゲハ・オナガアゲハ・カラスアゲハ

シロチョウ科

・ツマグロキチョウ・キタキチョウ・モンキチョウ・スジグロシロチョウ・モンシロチョウ・ツマキチョウ

シジミチョウ科

・ゴイシシジ・ムラサキシジミ・ムラサキツバメ・ウラゴマダラシジミ・アカシジミ・ミズイロオナガシジミ・トラフシジミ・コツバメ・ベニシジミ・ウラナミシジミ・ヤマトシジミ・サツマシジミ・ルリシジミ・ツバメシジミ・ウラギンシジミ

タテハチョウ科

・テングチョウ・メスグロヒョウモン・ミドリヒョウモ・ウラギンヒョウモン・ツマグロヒョウモン・イチモンジチョウ・アサマイチモンジ・コミスジ・ルリタテハ・ヒオドシチョウ・アカタテハ・ヒメアカタテハ・キタテハ・イシガケチョウ・ゴマダラチョウ・コムラサキ・ヒメウラナミジャノメ・ウラナミジャノメ・ジャノメチョウ・ヒカゲチョウ・クロヒカゲ・サトキマダラヒカゲ・ヒメジャノメ・コジャノメ・クロコノマチョウ・アサギマダラ

セセリチョウ科

・クロセセリ・ダイミョウセセリ・スジグロチャバネセセリ・キマダラセセリ・ヒメキマダラセセリ・ホソバセセリ・オオチャバネセセリ・チャバネセセリ・イチモンジセセリ

参考文献

後藤和夫,2014.シルビアシジミの新たな生息地(2013).山口のむし,(13):33-34.

後藤和夫・稲田博夫,2010防府市大平山山塊部一帯の蝶類.山口のむし,(9):9-18.

山口県立山口博物館(編),1988.山口県の昆虫.197pp,.山口県立山口博物館.山口.

■ はじめに

周防大島は,山口県東部柳井市の瀬戸内海沖約2㎞に浮かぶ島で,瀬戸内海では淡路島、小豆島に次ぎ3番目に大きい島である.

本島の蝶については,これまで多くの愛好家が調査したと思われるが,ある程度まとまったものとして目録(三好,1961;1966)がある以外には散発的な報告があるのみである.

■ 周防大島の概要

周防大島は,日本の地中海と呼ばれる美しい島並で知られる瀬戸内海国立公園の一角を占め,一見金魚が西を向いて泳いでいるような形をしている.

金魚の頭~体部分にあたる島の西~中央部には,嘉納山(695m),文殊山(662m),源明山(624m),嵩山(619m)と600m以上の四峰を数え,瀬戸内海の島としては特筆的な高度をもち,文殊山・嘉納山・源明山およびほぼ島の西端に位置する頂海山(455m)を結ぶコの字型の山脈と,嘉納山・嵩山を結ぶ支脈が島の屋根として大分水嶺をなしている.

このような地形は,本島が瀬戸内火山帯に属し,風化浸食されやすい花崗岩の上に噴出などにより岩質が堅硬で侵食に強い安山岩が乗った地質となっており,この安山岩が花崗岩を保護しているため山は高さを保つとともに,谷はいよいよ深く削られ,高峻な地形を造りだしていることによるものである.

金魚の尾ひれにあたる島の東部は,白木山(376m)からほぼ島の東端に位置する鯛峰(213m)まで山地は起伏が多く平地はわずかで海にせまっている.

これらの山頂からの眺めは素晴らしく,瀬戸内海に浮かぶ島々が手に取るように見え,柳井市,岩国市から遠く四国,九州まで見渡せる.

岩国市通津方面から見た周防大島

文殊山頂からの柳井,岩国方面の眺望

山地は,多くは二次林であり,一部,クロマツ,アカマツ,ヒノキ,スギなどが植林されているが,スダジイ,マデバジイ,タブ,ホルトノキ,クロキなどの常緑樹にクヌギ,クリ,コナラ,エノキなどの落葉樹が部分的に混ざる雑木林で覆われている.

これらの樹木に混じり,ウツギ,イボタ,ハギ,エゴノキ,ツツジ,アオキ,ネズミモチ,ノイバラなどの低木林も自生する.

島内には社叢が多く点在するが,ここは比較的人為が少なく,ホルトノキ,エノキ,クスニキ,オガタマノキ,イスノキ,スダジイなどの大木が繁り自然がよく保たれている.

海岸の道路沿いでは,トベラ,ウバメガシなどが各所で見られ,岩場では,イワガサ,ツメレンゲ,イワヒバなども局地的に群生している.また当地は,国内でも有数のミカンの産地であり,耕地は可能なところはほとんどミカン園で,垣根として多くはイスノキが植栽されている.

気候は比較的温暖で、年間平均気温は15℃を越え,雨は少なく,冬でも晴天の日が多く降雪・積雪もほとんど無いなど山口県では最も暖かい地方である.

本州との間の大畠瀬戸は潮流が速く古くは船の難所とされていたが、現在は大島大橋により架橋され本州から車での通行が可能となっている.なお本島の正式名は屋代島であるが,周防国の大島であることから周辺の島を含めて周防大島と呼ぶことが多く,ここではこれを使った.

当地行政区は,山口県大島郡周防大島町で,2004年に大島郡の久賀,大島,東和,橘の4町が合併してできたものである.

周防大島概略図

■

調査結果

今回の調査から周防大島で確認した蝶類は,5科72種類(迷蝶3種含む),その科別の内訳は,アゲハチョウ科11種,シロチョウ科7種,シジミチョウ科15種(迷蝶1種含む),タテハチョウ科29種(迷蝶21種含む),セセリチョウ科10種である.

アゲハチョウ科についてはほぼ予想される11種を確認した.ミカドアゲハについては,過去に非公式ながら記録があったこともあり,発生時期にあわせてオガタマノキのある神社仏閣を重点的に調査したが,東安下庄の山道で吸水する1頭を確認したのみであった.またオナガアゲハは,源明峠(東屋代)でコクサギに産みつけられた卵や幼虫を確認したほか数箇所で成虫を確認でき,個体数は少ないもののかなり広範囲に生息していると思われる.

シロチョウ科については7種を確認した.ヤマトスジグロシロチョウは東屋代奥畑から源明峠一体及び西三蒲で確認したが,源明峠付近には食草となるスズシロソウが多く,これに産みつけられた卵,幼虫も確認した.ツマグロキチョウは,過去に東和での記録(後藤,2005)があるもののなかなか発見できずにいたが,調査終盤になって東安下庄で1頭確認できた.発生地は確認できていない.

シジミチョウ科では,15種を確認した.アカシジミとミズイロオナガシジミについてはクヌギ,コナラの自生地を中心に調査したところ,ミズイロオナガシジミは少ないながら各地で確認できたが,アカシジミについては白木山で目視確認したのみであった.ヤクシマルリシジミについては,当地は山口県で最初に発見された場所でその後全域に定着した種であり,2010年には広範囲で多くの個体を確認できたが,2011年は異常に少なかった.2011年の冬は嵩山も雪で覆われるなど異常に低温で,当地の特産であるミカンもかなりの被害を受けるなどしており,この異常低温気象が影響したのではと考えられる.各山頂付近にはどこにもイボタが自生しており,ウラゴマダラシジミの可能性があるのでは,と重点的に調査したが,今回の調査では確認できなかった.また,コツバメは確認できなかったが,当地では,アセビをほとんど見ることが無くその可能性は低いと思われる.

迷蝶のクロマダラソテツシジミが,2009年,2010年と続いて確認され,その状況については川元(2010),稲田・山本(2011a)で詳細に報告されているが,2011年には発見されなかった.2年目の2010年は,山口県でも当地で最初に発見されていることや,2010年の暖冬,2011年冬の異常低温気象などを考えると,2010年の発生は,周防大島乃至は近傍の島嶼で越冬したものと考えるのが妥当である.

クロツバメシジミについては,当地で発見されたことが藤田・三戸・福田(1995)で,後藤(1999b),重中(2007)でその後の経過報告がされており,発生時期にあわせてかなり重点的に調査したが成虫の確認はできなかった.

タハテハチョウ科は29種を確認できた.サカハチチョウについては,稲田・山本(2011c)で既報であるが,その後の調査で食草のコアカソは島のほぼ全域に分布しており,かなり広範囲に生息していると思われる.キタテハ,ヒオドシチョウは,今回の調査期間に1~2回程度しか見ることができず,個体数はかなり少ない.

ヒョウモン類では,特記事項として公式記録の無いウラギンヒョウモンが白木山で確認でき,その他ミドリヒョウモンが少ないながら確認された.メスグロヒョウモンは確認できなかったが,可能性はあると考えている.

ホシミスジは,従来から源明峠,鯛峰がその生息地として知られているが(後藤,2004b),今回の調査でも安定に生息していることを確認した.ただその他の地域では,確認できていない.イチモンジチョウとアサマイチモンジについては,少ないながら両種とも確認できた.コムラサキについてはヤナギの自生する場所でかなり多くを確認できた.オオムラサキについては,過去に非公式ながら記録があるが今回の調査では確認できなかった.

ジャノメ類では,ジャノメチョウは,各山頂付近には時期になると多くを確認できた.

ウラナミジャノメは,過去に記録(後藤,2004a;2006;2011)のある場所以外でも少ないながら確認でき,局地的ではあるがほぼ島全域に分布しているといえる.

迷蝶ウスイロコノマチョウが,2012年に当地区としては初めて発見され,この経緯については山本(2013)で報告されている.

アサギマダラについては嘉納山麓にキジョランが多く見られ,卵、幼虫を多数確認したほか,成虫についてはほぼ全域で確認した.

特に移動時期にあたる10月には各所でフジバカマ、セイタカアワダチソウ、ヒヨドリバナなどに群れる多数の本種を見ることができ,マーキングされた個体も確認した.

本件については別途報告されている(山本,2012).

迷蝶のカバマダラが2009年と2013年に発見され,その経緯については,稲田・山本(2010;2011b)及び山本(2014)で報告されている.2010年,2011年には成虫は確認できていない.

セセリチョウ科は,10種の生息を確認した.

2012年にアオバセセリが,2013年にミヤマセセりが,当地区としては初めて確認され,山本(2013),山本・稲田(2014)でそれぞれ報告されている.

スジグロチャバネセセリに注視したが,過去沿岸部や島嶼から記録はなく,この調査でも確認できなかった.

今回の調査は,ほぼ2年間に亘って実施したが,2010年にはほとんど見ることが無かった種が翌年には多く見られたり,またその逆だったりと,種の個体数の経年変化が予想以上に大きいことを強く感じた.従ってオオムラサキ,クロツバメシジミなど過去には情報があるが今回の調査では確認できなかった種も今後発見できる可能性は充分に残されていると思わる.

アゲハチョウ科

・ジャコウアゲハ・アオスジアゲハ・ミカドアゲハ・ナミアゲハ・キアゲハ・ナガサキアゲハ・モンキアゲハ・クロアゲハ・オナガアゲハ・カラスアゲハ・ミヤマカラスアゲ

シロチョウ科

・ツマキチョウ・モンシロチョウ・ヤマトスジグロシロチョウ・スジグロシロチョウ・ツマグロキチョウ・キタキチョウ・モンキチョウ

シジミチョウ科

・ウラギンシジミ・ゴイシシジミ・ムラサキシジミ・ムラサキツバメ・アカシジミ・ミズイロオナガシジミ・トラフシジミ・ベニシジミ・ヤマトシジミ・ツバメシジミ・ヤクシマルリシジミ・サツマシジミ・ルリシジミ・ウラナミシジミ・クロマダラソテツシジミ

タテハチョウ科

・テングチョウ・サカハチチョウ・ヒメアカタテハ・アカタテハ・キタテハ・ヒオドシチョウ・ルリタテハ・イシガケチョウ・ミドリヒョウモン・ウラギンヒョウモン・ツマグロヒョウモン・ホシミスジ・コミスジ・イチモンジチョウ・アサマイチモンジ・ゴマダラチョウ・コムラサキ・ヒメウラナミジャノメ・ウラナミジャノメ・コジャノメ・ヒメジャノメ・ジャノメチョウ・ウスイロコノマチョウ・クロコノマチョウ・クロヒカゲ・ヒカゲチョウ・サトキマダラヒカゲ・アサギマダラ・カバマダラ

セリチョウ科

・アオバセセリ・ダイミョウセセリ・ミヤアセセリ・ホソバセセリ・コチャバネセセリ・キマダラセセリ・クロセセリ・オオチャバネセセリ・チャバネセセリ・イチモンジセセリ

参考・引用文献

藤田一夫・三戸雅就・福田竹美,1995.山口県東和町でクロツバメシジミを採集.蝶研フィールド,(109):22.

後藤和夫,1999a.山口県下でヤクシマルリシジミの生息を確認.蝶研フィールド,(154):20.

後藤和夫,1999b.山口県下のクロツバメシジミ最近の状況に付いて.北九州の昆蟲,(46)1:60-62.

後藤和夫,2004a.ウラナミジャノメ生息地10数例.山口のむし,(3):9-11.

後藤和夫,2004b.大島郡のホシミスジがユキヤナギで発生.山口のむし,(3):12.

後藤和夫,2005.ツマグロキチョウの追加記録.山口のむし,(4):15.

後藤和夫,2006.ウラナミジャノメの新たな生息地(2005年).山口のむし,(5):18-19.

後藤和夫,2011.ウラナミジャノメの新たな生息地(2010年).山口のむし,(10):33.

稲田博夫・山本弘三,2010.周防大島町でカバマダラ発生.山口のむし,(9):45-46.

稲田博夫・山本弘三,2011a.周防大島町のクロマダラソテツシジミ発生状況(2010年).山口のむし,(10):45-47.

稲田博夫・山本弘三,2011b.周防大島町でカバマダラ発生(後記).山口のむし,(10):48.

稲田博夫・山本弘三,2011c.周防大島町にサカハチチョウ分布.山口のむし,(10):49.

稲田博夫・山本弘三,2012周防大島(屋代島)の蝶類.山口のむし,(11):31-43.

川元 裕,2010.2009年の山口県におけるクロマダラソテツシジミの発生状況.山口のむし,(9):49-64.

南 敦,1993.東和町誌資料編Ⅱ東和町の植物.267pp., 山口県大島郡東和町.山口.

三好和雄,1961.大島昆虫採集目録.山口県の自然(4):17-18.

三好和雄,1966.大島における昆虫採集記録.山口県の自然(16):34-36.

大島町役場(編),1993.周防大島町誌復刻版.1200pp., 大島町役場.山口.

重中良之,2007.屋代島(周防大島町)のクロツバメシジミ.山口のむし,(6):25-46.

橘町史編集委員会(編),1983.橘町誌.733pp., 山口県大島郡橘町.山口.

山口県立山口博物館(編),1988.山口県の昆虫.197pp.,山口県立山口博物館.山口.

山本弘三,2012, アサギマダラマーキングに関する知見(2011).山口のむし,(11):43.

山本弘三,2013.周防大島町の蝶類(2012年).山口のむし,(12):53.

山本弘三,2014.周防大島町でカバマダラ発生(2013).山口のむし,(13):73-74.

山本弘三,2014.周防大島(屋代島)におけるアサギマダラの移動.山口のむし,(13):75-76.

山本弘三・稲田博夫,2014.周防大島町の蝶類(2013年).山口のむし,(13):71-72.

撮影紀行はこちら

|